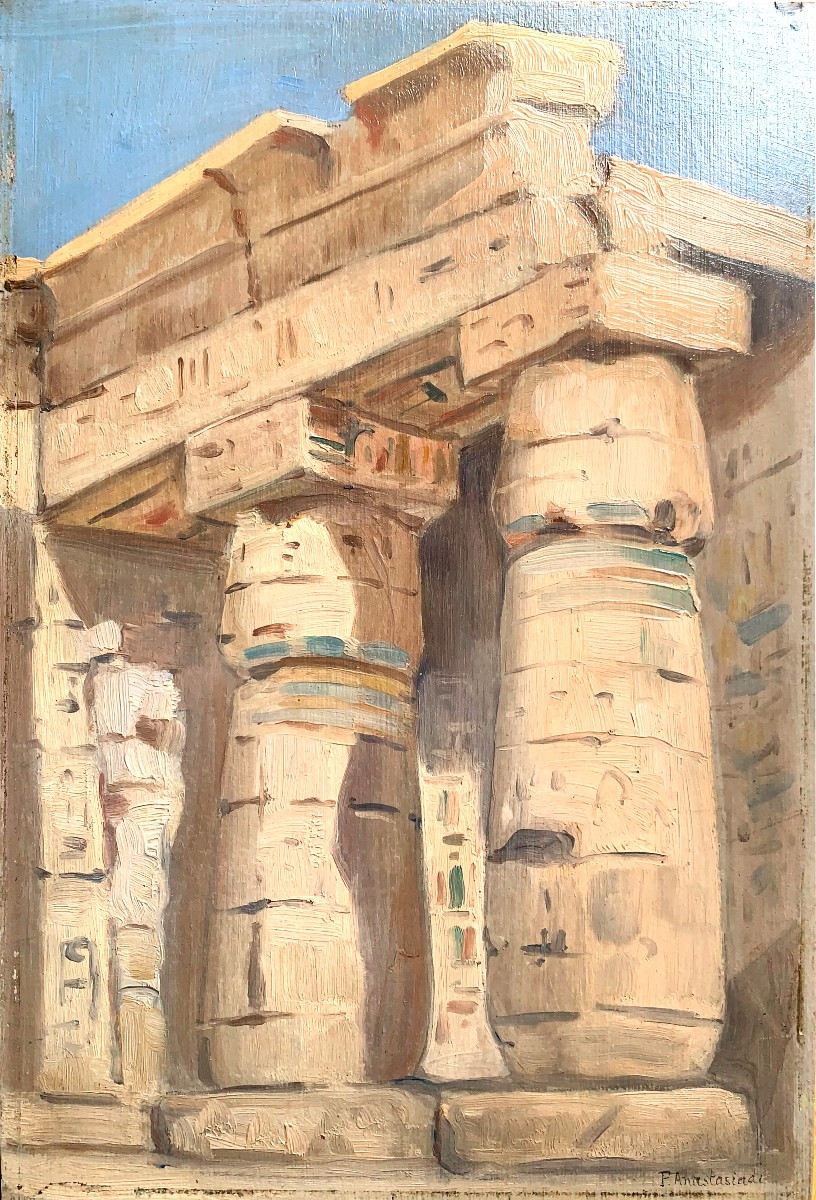

Cette vue de la salle hypostyle du temple de Karnak, peinte vers 1930 par F. Anastasiadi, constitue un témoignage rare sur la manière dont l’art de l’entre-deux-guerres s’est emparé des grands sites de l’Antiquité. À une époque marquée par l’égyptomanie, ravivée après la découverte de la tombe de Toutânkhamon en 1922, l’artiste choisit de représenter l’un des hauts lieux du patrimoine universel. L’œuvre se situe au carrefour des grands mouvements de son temps : si les avant-gardes européennes explorent cubisme, surréalisme ou constructivisme, un courant parallèle valorise le voyage, la mémoire et la monumentalité. Anastasiadi s’inscrit dans cette veine, proche des pratiques orientalistes tardives et des recherches menées par des peintres comme Jacques Majorelle ou Paul Jouve, tout en affirmant une sensibilité propre.

La composition met en valeur l’équilibre majestueux des colonnes papyriformes, éclairées par une lumière qui se glisse entre les masses et accentue l’impression de mystère. Par son absence de figures humaines, l’artiste souligne la permanence et l’universalité du monument, loin d’un pittoresque narratif. Plus qu’une simple illustration archéologique, il s’agit d’une interprétation poétique qui traduit l’expérience spatiale et la force symbolique du lieu.

Cette œuvre, par sa qualité plastique et son contexte de production, revêt un intérêt historique singulier : elle atteste du rôle de la peinture dans la diffusion de l’imaginaire pharaonique au moment où se construisait la notion moderne de patrimoine mondial. Témoignage unique d’un regard érudit et sensible, elle conserve aujourd’hui toute sa puissance évocatrice.

Une notice détaillée est disponible sur demande.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato