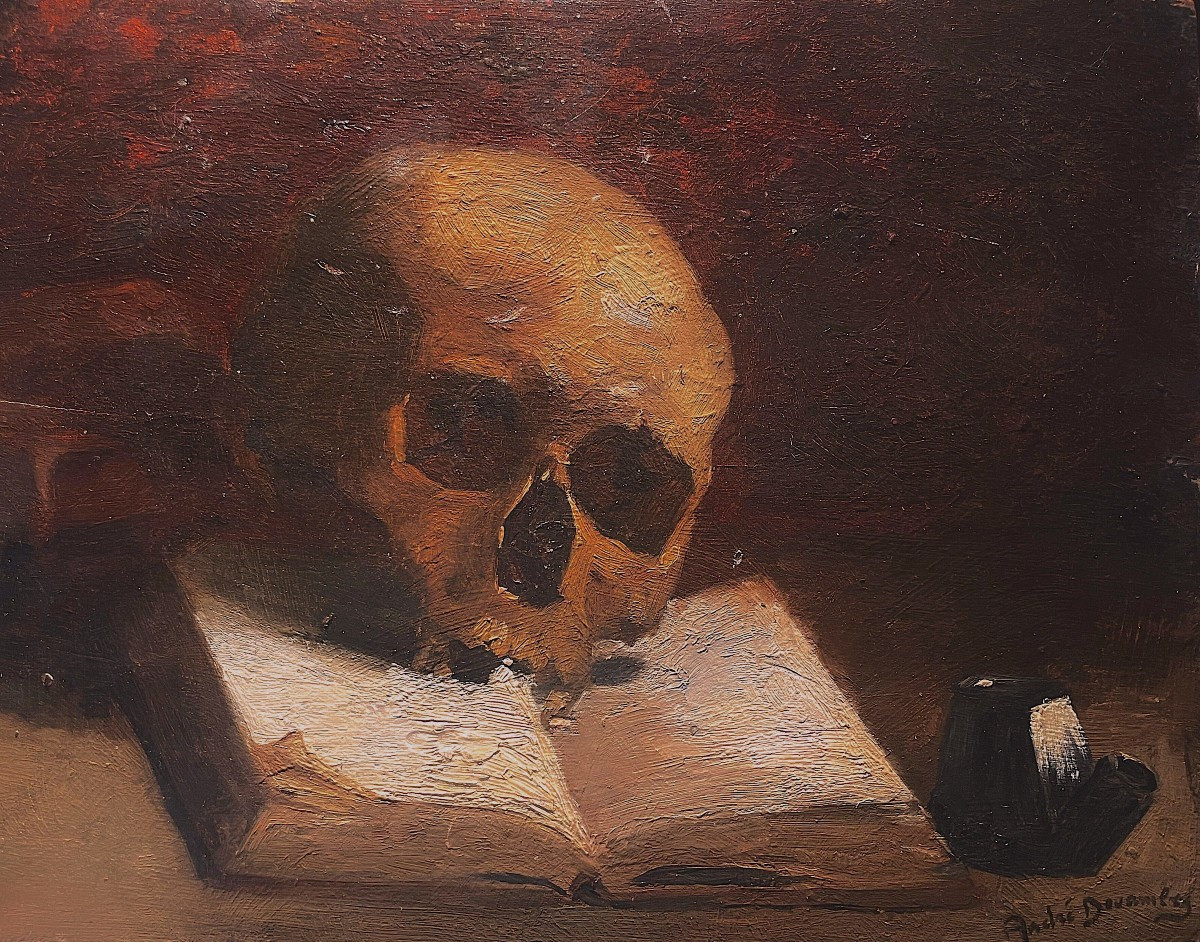

D’un format plutôt important et d’un sujet inhabituel pour l’artiste, cette vanité séduit et surprend les habitués des facéties d’André Devambez.

Pas de foule grouillante comprimée sur quelques centimètres carrés, ni de plongée vertigineuse ou d’angle de vue extravagant. La composition ici se veut d’un grand classicisme. On regarde frontalement un crâne placé au centre du panneau, symbole universel de la mort et de la finitude de nos vies terrestres. Ce crane repose sur un livre qui représente la vanité d’un savoir éphémère. Devambez s’inscrit ainsi dans la tradition des maîtres hollandais du XVIIe siècle, tels Pieter Claesz ou Harmen Steenwijck, qui associaient volontiers ces éléments dans leurs vanités

Pour autant, Devambez a-t-il renoncé à toute trace d’humour dans cette œuvre ?

N’a-t-il rien conservé de ce léger décalage qui, d’ordinaire, arrache un sourire au spectateur ?

Il semble bien que si.

À droite, figure un élément traditionnel des vanités : la pipe, censée évoquer la fugacité des plaisirs terrestres. Mais ici, seul le fourneau est visible ; l’instrument est brisé, lacunaire. Nous y voyons une évocation discrète et malicieuse à l’expression populaire « casser sa pipe ».

Deux lectures d’un même tableau se superposent, l’une traditionnelle et sévère, l’autre plus légère. Les deux communément portées par le talent incontestable du peintre, servis par le même traitement, une même palette chaude et sobre, et un coup de pinceau nerveux et généreux.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato