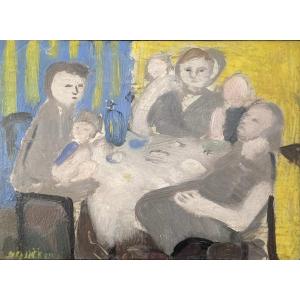

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.

16 x 22 cm

Provenance:

Collcetion privée, Paris

André Lanskoy: De la Russie à l’Abstraction Lyrique

André Lanskoy,né le 31 mars 1902 en Russie etmort le 22 août 1976 à Paris, est un peintre et graveur franco-russe, figuremajeure de l’abstraction lyrique et du mouvement de la Nouvelle École de Paris.Son œuvre, nourrie par la couleur, le mouvement et une profonde intériorité,témoigne d’un dialogue constant entre musique, peinture et spiritualité.

Issu d’unefamille aristocratique russe, André Lanskoy passe son enfance entre Moscou etKiev. La Révolution russe bouleverse sa vie. En 1919, il rejoint l’arméeblanche pendant la guerre civile. Contraint de fuir, il s’exile àConstantinople, puis arrive à Paris en 1921. Cet exil brutal marque sonimaginaire et l'amène à chercher dans la peinture un langage universel, libérédes frontières et des mots.

C’est à Paris,au cœur des Années folles, qu’il découvre pleinement sa vocation artistique. Ilfréquente l’Académie de la Grande Chaumière et se passionne pour les œuvres deVan Gogh, Matisse, et surtout celles de Paul Klee. Il fait ses débuts dans unstyle figuratif aux accents expressionnistes, souvent sombre, où dominentportraits, intérieurs et scènes de solitude.Très vite, ilse lie avec les artistes de l’avant-garde russe en exil, et expose dès 1923.Ses premières œuvres sont saluées par les critiques, notamment par WilhelmUhde, qui le soutient.

À partir desannées 1940, son style évolue radicalement. Inspiré par la musique, lestapisseries byzantines, et l’art de Kandinsky, Lanskoy s’oriente versl’abstraction. Il délaisse la représentation figurative pour explorer lepouvoir expressif de la couleur pure et du rythme des formes.Ses tableauxdeviennent des compositions dynamiques, presque musicales, où les couleurss'entrechoquent et vibrent. Cette transition s’inscrit dans le courant del’abstraction lyrique, auquel il apportera une contribution majeure, aux côtésd’artistes comme Hans Hartung, Pierre Soulages, ou Nicolas de Staël.Chez Lanskoy,la couleur est langage, matière vivante. Chaque toile est une constructionintuitive, souvent spontanée, mais profondément réfléchie. Il disait : « Ceque je cherche, ce n’est pas une harmonie de surface, mais une correspondanceintérieure. » Cette quête le pousse à expérimenter inlassablement,notamment dans la technique de la gouache et du collage.

Dans lesannées 1950 et 1960, il participe à de nombreuses expositions internationaleset reçoit un accueil enthousiaste. Il est représenté par la Galerie JeanneBucher, l’une des plus importantes de l’époque.André Lanskoymeurt à Paris en 1976, laissant derrière lui une œuvre riche, dense, etprofondément singulière.

Son travail a été exposé dans les plus grandesinstitutions européennes, notamment au musée d’Art moderne de la Ville deParis, au musée de Grenoble, et au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato