Le sujet serait Elizabeth, fille et cohéritière de Charles Nodes de Shephalbury, dans le Hertfordshire. Elle est née le 1er août 1648. Elle a épousé Charles Fane, 3e comte de Westmorland (1635-1691), en 1665, année de son accession au titre de comte ; elle a alors été titrée comtesse de Westmorland. Le siège familial était Apethorpe Hall.

Charles était le fils aîné de Mildmay Fane, 2e comte de Westmorland, et de sa première épouse, Grace Thornhurst. Il était pair d'Angleterre et deux fois député de Peterborough. À la mort de son père, le 12 février 1666, il hérita du comté de Westmorland, ainsi que des titres paternels de baron Burghersh et de baron le Despencer. Bien qu'apparemment adversaire de Jacques II en 1684, il refusa de prendre les armes contre le roi l'année suivante. Il mourut à l'âge de 56 ans et fut enterré à Apethorpe Hall.

Elle mourut peu après 1667, certains documents indiquant cette année-là.

La pose « tête sur les mains » fut longtemps représentée dans l'art et trouve son origine dans les représentations de belles femmes de la Renaissance, notamment celles du Titien et de ses disciples, ainsi que dans l'iconographie associée à la représentation de Melancholia, la Madeleine pénitente. En Angleterre, cependant, le peintre prolifique Peter Lely popularisa cette formule grâce à son portrait largement célébré de Barbara Villiers (vers 1662). La cour de la Restauration était une réaction contre l'austérité puritaine qui l'avait précédée. Les tableaux de Lely, avec leurs poses détendues et sensuelles et leurs cheveux détachés, reflétaient cette nouvelle atmosphère, plus indulgente. Lely l'utilisa fréquemment, et de nombreux autres artistes suivirent ; elle devint une pose très associée à la jeune beauté de l'époque.

La chevelure flottante revêt plusieurs significations associées à la Restauration : elle symbolisait une sexualité décomplexée, contrairement aux femmes mariées respectables de l'époque qui gardaient leurs cheveux soigneusement attachés. Avoir les cheveux détachés et détachés était un geste très intime et provocateur, car les femmes « vertueuses » ne les détachaient que dans l'intimité de leur chambre. Elle était parfois représentée dans des rôles allégoriques, comme celui de la déesse romaine Minerve, la plaçant dans le contexte de personnages mythiques aux cheveux souvent détachés et flottants. Cependant, compte tenu de sa pose contemplative et du fait que Wright ait peint un portrait posthume du modèle (*), notre portrait peut être considéré comme un memento mori, un rappel de la mortalité et de l'impermanence de la beauté.

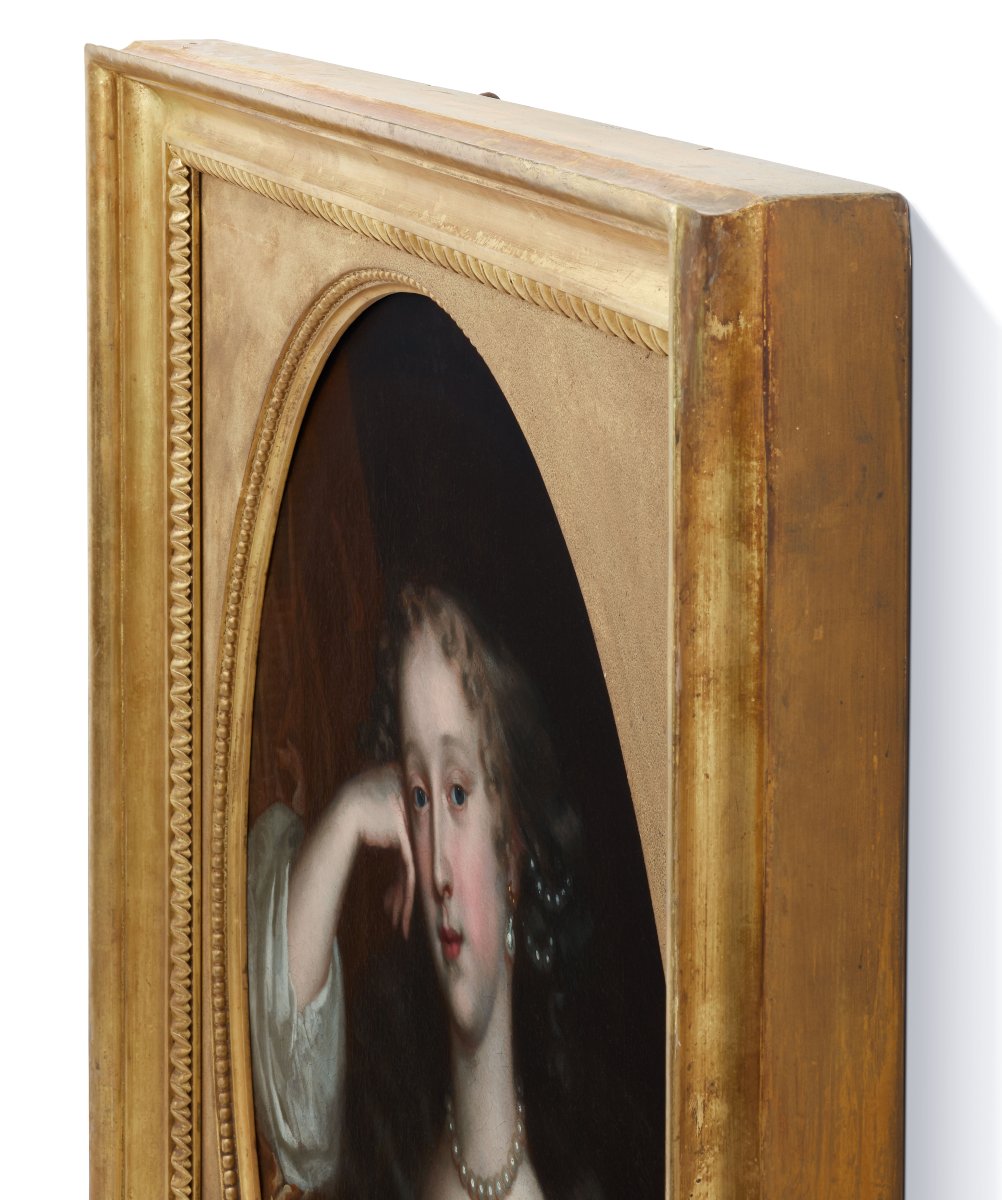

L'œuvre est un bel exemple du portrait baroque anglais et témoigne d'un talent exceptionnel et d'un visage individualisé. Elle est présentée dans un cadre ancien doré d'époque, avec un écoinçon sablé.

John Michael Wright fut l'un des rares peintres nés aux États-Unis à trouver grâce auprès des hautes sphères de la société. Il introduisit une touche italienne dans la peinture britannique, à la différence de tous les autres portraitistes de la seconde moitié du siècle. Ses caractérisations réalistes tendent à renforcer la critique de Pepy selon laquelle les portraits de Lely étaient « bons, mais pas pareils » et, en 1662, lorsqu'il comparait les deux artistes, il ajoutait : « Seigneur, quelle différence il y a entre leurs deux œuvres ! »

Né à Londres, il fut d'abord formé à Édimbourg auprès de George Jamesone, un peintre de renom dont l'œuvre était comparable à celle de ses contemporains anglais à Londres. Au début des années 1640, il se rendit à Rome et se plongea dans l'étude de certains des peintres les plus éminents de l'époque. En 1648, il devint membre de l'Académie de Saint-Luc, rejoignant ainsi d'autres artistes de renom tels que Poussin et Vélasquez. De retour à Londres en 1656, il fut reconnu, deux ans plus tard, comme l'un des artistes les plus importants d'Angleterre.

L'individualité et le succès de Wright en tant qu'artiste s'expliquent en partie par la diversité de son parcours et de sa formation artistique. Au cours de plus d'une décennie passée à Rome, ainsi que de sa pratique picturale en France et probablement aux Pays-Bas, Wright a acquis une expérience qui surpasse celle de tout autre peintre britannique de la seconde moitié du XVIIe siècle. Cette vaste expérience confère à ses œuvres une dimension internationale. La plupart de ses sujets ne correspondent à aucun archétype facial dominant ; ils arborent plutôt des traits uniques et savamment individualisés, contrastant fortement avec les représentations conventionnelles de la beauté féminine de Lely. De plus, la palette de couleurs de Wright, caractérisée par des tons froids et atténués, diffère sensiblement des teintes plus chaudes typiques de Lely. Les femmes représentées dans ses portraits, qui évoluaient principalement en dehors des cercles de la cour, incarnent une féminité plus traditionnelle, empreinte d'une pudeur calme et soumise. *Christies Londres, 17 déc. 2020, lot 246, intitulé « Portrait posthume d'Élisabeth, comtesse de Westmorland (1648-?1667), en pied, assise, vêtue d'une robe de satin blanc à brocart d'or et d'argent, tenant un bouquet de fleurs dans sa main gauche. » JOHN MICHAEL WRIGHT (LONDRES 1617-1694), portant l'inscription « Élisabeth, comtesse de Westmorland, 1re épouse / de Chas E. de Westmorland » (en bas à gauche).

Dimensions : Hauteur : 92 cm, largeur : 79 cm (encadré) (Hauteur : 92,5 cm, largeur : 79 cm (encadré))

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato