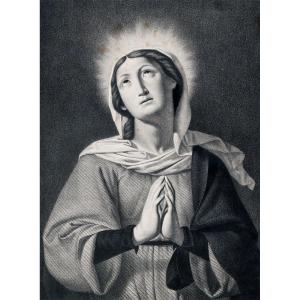

Dunkerque 1685 – 1734 Rennes

AU MARCHÉ

Huile sur toile

46 × 37 cm / 18,1 × 14,6 pouces, avec cadre 61 × 52 cm / 24 × 20,5 pouces

La peinture française de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle représente l’un des processus de transformation artistique les plus fascinants de l’histoire de l’art européen. Au cours de ces décennies, la grandeur solennelle du baroque céda progressivement la place à la légèreté et à l’élégance, un changement incarné de manière éclatante par l’œuvre d’Antoine Watteau. Ses tableaux devinrent le miroir de cette évolution, exprimant la transition gracieuse du baroque tardif vers le style rococo naissant.

Mais l’innovation ne se limita pas au langage formel. Cette période fut marquée par une réinterprétation radicale de l’héritage de la peinture hollandaise et flamande du XVIIe siècle. La tendresse et l’intimité de l’art du Nord furent transposées dans l’esthétique galante, théâtrale et courtoise de la culture française. C’est dans ce contexte que se forma l’art des contemporains de Watteau — parmi eux, Peter Angelis (Pierre Angillis, 1685–1734).

Originaire de Dunkerque, Angelis passa la majeure partie de sa vie hors de Flandre — en Angleterre, en Italie et en France. Son style fut décrit par ses contemporains comme une synthèse entre la tradition de David Teniers et le raffinement de Watteau. Autodidacte, il acquit une grande renommée pour ses scènes de marché et de genre, où la précision documentaire se mêlait à l’éclat des couleurs et à une pointe d’ironie. Ses œuvres furent admirées de son vivant et continuèrent à jouir d’un vif succès jusque bien avant dans le XIXe siècle.

La toile Au marché, présentée dans notre galerie, constitue un exemple saisissant de cette synthèse. Le spectateur découvre une scène de genre animée, où un riche étalage de poissons et de fruits de mer s’accompagne d’un groupe de figures en conversation. Les racines flamandes y apparaissent clairement — goût du détail, sens de l’abondance, représentation de types populaires rappelant la tradition de Teniers ou de Snyders. Mais le traitement est déjà différent : l’exécution est imprégnée de la légèreté du XVIIIe siècle, avec un esprit rococo perceptible aussi bien dans la couleur que dans la manière. L’ambiguïté du sujet — une scène de marché qui se lit en même temps comme une mise en scène théâtrale, porteuse d’une subtile connotation érotique — rattache cette œuvre à la culture de l’âge galant, où l’art imitait la vie et où la vie elle-même devenait un théâtre.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato