Gerolamo Induno (Milan 1825 – 1890), « Joies maternelles », 1870

Huile sur toile, 106 x 77 cm

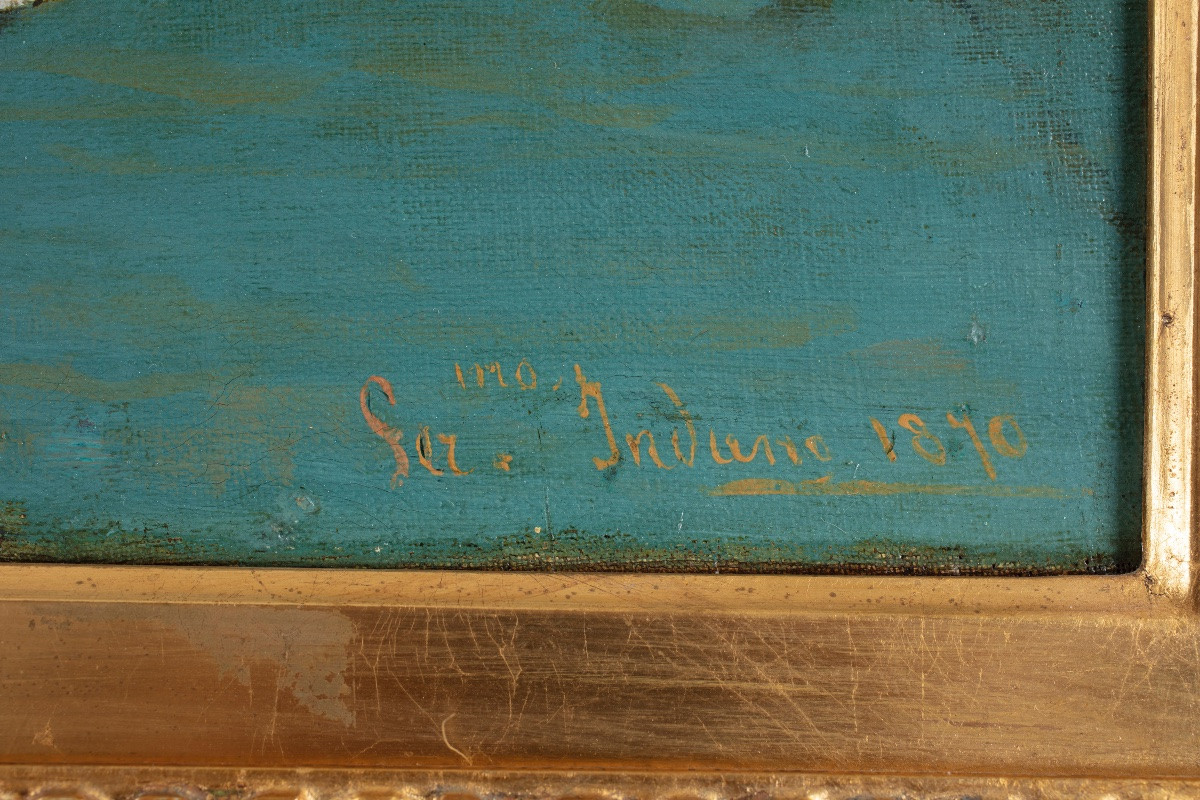

Signé « G. Induno » en bas à droite.

La toile « Joies maternelles » représente une scène de genre empreinte de tendresse, se déroulant dans un intérieur raffiné du milieu du XVIIIe siècle.

Au centre de la composition se dresse un somptueux berceau à baldaquin, en bois doré orné de rocaille, où repose un bébé. Deux anges sculptés, symboles de pureté et de protection, encadrent le berceau et confèrent à la scène une subtile dimension spirituelle.

La mère de l'enfant, la noble dame à droite, est assise avec sérénité, absorbée par la broderie, art typiquement féminin, geste qui souligne son rôle de gardienne du foyer. Ses cheveux poudrés, son collier de velours et sa riche robe de soie témoignent de son rang social élevé et s'harmonisent avec le raffinement du lieu.

Penchée au-dessus du berceau, on aperçoit la nourrice, dont la tenue sobre et élégante évoque une simple tradition paysanne sans rien enlever à sa dignité. Un tablier brodé souligne sa taille, un collier de grenats orne son cou et des épingles d'argent, disposées à la nuque comme les rayons d'une auréole, soulignent sa silhouette. Induno s'est sans doute inspiré de la description que fait Manzoni du mariage de Lucia Mondella. La nourrice porte son index à ses lèvres, invitant au silence pour ne pas réveiller l'enfant endormi.

La chambre est meublée avec raffinement et soin, dans le plus pur style du XVIIIe siècle, comme en témoigne la présence d'une console rococo sur laquelle repose une pendule de parquet. Le tapis persan, un petit potiche chinois et le paravent japonais ajoutent une touche d'exotisme et de culture. La présence de ce dernier reflète l'intérêt pour le japonisme qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, commença à se répandre en Italie, influençant l'ameublement et le goût des classes aisées.

La palette, chaleureuse et harmonieuse, privilégie les teintes pâles et dorées, à l'instar du papier peint damassé. Les miroirs muraux reflètent une lumière douce et naturelle qui enveloppe et sculpte délicatement les volumes, instaurant chez le spectateur un sentiment de protection et de chaleur familière. Les tons or et ivoire dialoguent avec les nuances terreuses de la tenue de la nourrice tout en soulignant les couleurs vives de la noble dame ; il en résulte une composition harmonieuse et équilibrée.

Les coups de pinceau d'Induno, uniformes et mesurés, sont caractéristiques de la peinture académique du XIXe siècle ; un style raffiné qui embellit et adoucit les figures, et met en valeur leurs détails.

En conclusion, cette œuvre témoigne avec brio de la maîtrise de l'artiste, capable d'allier élégance formelle et sensibilité narrative.

BIOGRAPHIE

Gerolamo Induno naquit à Milan en 1825 dans une famille modeste. Son frère aîné, Domenico, dont le talent avait été découvert par l'orfèvre Luigi Cossa, le guida dès ses débuts artistiques. Il entra également à l'Académie de Brera, où il devint l'élève de Luigi Sabatelli. Son dévouement lui valut une reconnaissance académique notable durant ses deux dernières années d'études, et en 1845, il fit ses débuts à l'Exposition annuelle de Brera avec deux portraits et des études d'après nature.

Après avoir terminé ses études, il poursuivit son apprentissage auprès de son frère, tous deux influencés par le style pictural de Hayez. Leur patriotisme exacerbé les poussa à participer aux Cinq Jours de Milan en 1848, ce qui leur valut l'exil dans le canton du Tessin. L'année suivante, il s'installa à Florence et rejoignit un groupe de volontaires patriotes pour défendre la République romaine contre les Français. Malheureusement, il fut grièvement blessé lors d'un raid et contraint à l'alitement.

Durant sa convalescence, il commença à peindre les événements militaires auxquels il avait assisté, créant ainsi une véritable chronique visuelle du Risorgimento, avec des œuvres telles que « Garibaldini à la défense de Rome », « Garibaldi sur le Janicule » et le « Portrait d'Anita Garibaldi », peint en 1849 et aujourd'hui conservé au Musée du Risorgimento de Milan. De retour dans sa ville natale, il reprit son travail dans l'atelier de son frère, participant aux Esposizioni Braidensi et, en 1851, à la Promotrice de Turin avec « Sentinella ».

L'année suivante, Induno se tourna vers la peinture de genre et exposa à la Galerie Brera son tableau « Il Cantastorie ». Durant sa brève interruption de service militaire, il participa à de nombreuses expositions à travers l'Italie.

Son patriotisme le poussa à s'engager dans l'armée piémontaise et à participer à la guerre de Crimée, durant laquelle il réalisa des croquis et des dessins d'après nature. Ces notes inspirèrent ses œuvres ultérieures, notamment la grande toile La Bataille de la Cernaia (1857), que le roi Victor-Emmanuel II acquit pour le château de Racconigi. Parallèlement à ses œuvres historiques, il réalisa également des scènes de genre.

En 1859, il s'engagea dans les Chasseurs alpins, un groupe dirigé par Garibaldi. Au cours de ses expéditions, il renoua avec son habitude, désormais bien ancrée, de rédiger des chroniques saisissantes des événements. Durant cette période, Induno peignit inlassablement un nombre important d'œuvres célébrant le Risorgimento, telles que L'Embarquement des Mille à Quarto et Les Adieux à la mère du soldat de Garibaldi, toutes deux de 1860. L'année suivante, le roi lui commanda la toile monumentale et célèbre La Bataille de Magenta, le 4 juin 1859.

Toujours durant cette période, il réalisa une série de toiles aux sujets similaires, représentant de jeunes hommes s'engageant volontairement au front. Ces peintures sont particulièrement appréciées pour leur capacité à dépeindre, à travers l'épisode intime des adieux aux êtres chers, l'engagement populaire dans le processus d'unification nationale.

Il reçut de nombreuses commandes publiques importantes, notamment des peintures à la tempera en 1865 pour la salle d'attente de l'ancienne gare centrale de Milan, aujourd'hui disparues.

L'intérêt pour l'épopée du Risorgimento s'estompa à la fin des années 1870, alors que les guerres d'indépendance n'étaient plus qu'un lointain souvenir ; Induno entra dans une dernière phase artistique, imprégnée d'une fascination retrouvée pour le XVIIIe siècle. Ses scènes de genre devinrent composées et élégantes, et son souci du détail, presque excessif, témoignait de sa maîtrise technique.

Durant les dernières années de sa vie, il se retira à Milan, où il continua de peindre jusqu'à sa mort en 1890.

Longtemps oublié des critiques, il fut redécouvert près d'un siècle après sa disparition pour sa contribution fondamentale à l'iconographie du Risorgimento.

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato