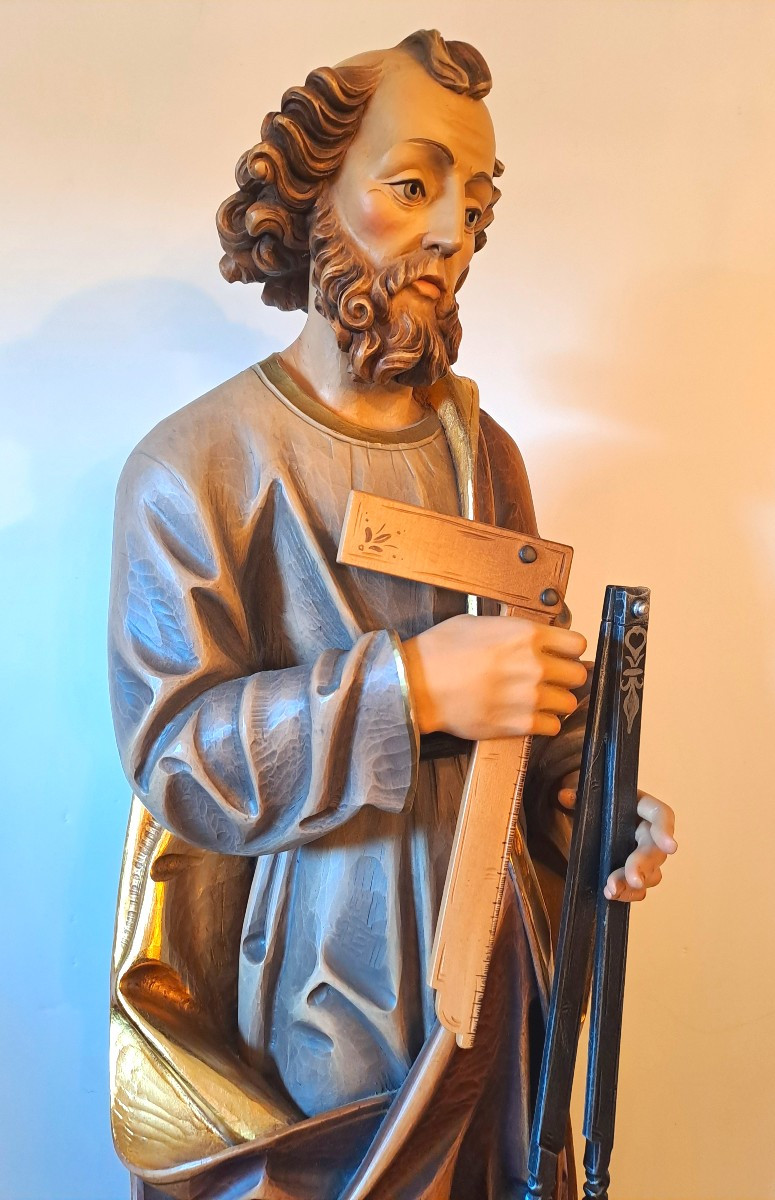

Le visage est fin et très expressif, avec une une belle barbe et une chevelure ondoyante. Le vêtement est ouvragé, avec de nombreux plis, et rehaussé par une dorure à l'intérieur du manteau, l'ensemble conférant une vraie prestance au personnage.

Le Père Soubise figure parmi les trois membres fondateurs plus ou moins mythiques du compagnonnage, avec Maître Jacques et Salomon. Les légendes compagnonniques sont contradictoires quant à la personnalité historique de Soubise : tantôt il apparaît comme étant un collègue de Maître Jacques, tailleur de pierre, ayant œuvré dans l'Antiquité sur le chantier du temple de Salomon, ou alors sur le chantier médiéval des tours de la cathédrale d'Orléans (avec plus de deux millénaires d'écart toutefois !), tantôt il apparaît sous la figure d'un moine bénédictin qui, au cours du XIIe siècle, aurait transmis aux Compagnons les bases fondamentales du « Trait » : la géométrie descriptive.

Cette statue du Père Soubise arbore l’équerre et le compas, célèbres symboles maçonniques, qui outre leur fonction d’outils de mesure nécessaires aux métiers de la construction symbolisaient également à l’origine la fraternité des compagnons qui avaient fondé des associations professionnelles clandestines dès le XIIe siècle en France pour faciliter la vie des apprentis ayant du mal à gravir les échelons de carrière dans les ateliers d’artisanat et les guildes. Les compagnons juraient ainsi de s’entraider et de s’améliorer spirituellement en se réunissant dans des sanctuaires secrets pour des rituels et en ayant même leur propre langue secrète.

Dans ces associations professionnelles, il y avait trois diplômes principaux : apprenti, compagnon, et maître (cette même structure a ensuite été empruntée par la franc-maçonnerie). En règle générale, un jeune homme entre 14 et 19 ans pouvait devenir apprenti, qui pendant l’apprentissage vivait avec son maître et mangeait à ses frais. Souvent, les fils du maître, qui héritaient de l’entreprise de leur père, devenaient étudiants. Les durées de formation, qui dans différentes professions allaient de 2 à 12 ans, étaient parfois délibérément retardées par les maîtres afin d’utiliser une main-d’œuvre bon marché…

Une société de Compagnons, était donc une société d’ouvriers d’une même corporation, c’est-à-dire d’un même métier. Chacune des 31 sociétés du Devoir rattachées à Jacques et Soubise, et des 6 sociétés du rite de Salomon possédait un réseau de sièges dans des villes, constituant ainsi ce qu'on appelait le Tour de France. Dans ces villes, chaque société se composait de deux groupes de Compagnons : d’une part le corps « actif » ou « l’activité », et d’autre part le corps des anciens dit des Compagnons « remerciés ». Le remerciement était autrefois un acte important dans la vie du Compagnon. Après qu’il eut fait son Tour de France dans sa jeunesse, il se mariait ou s’établissait à son compte, et à ce moment-là il remerciait sa société. Il partait en règle, quittait la société qui l’avait accueilli durant ses années d’itinérance. Celle-ci ne lui devait plus rien et lui n’avait plus à contribuer à ses charges. Et surtout, il n’avait plus la capacité de recevoir d’autres Compagnons.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato