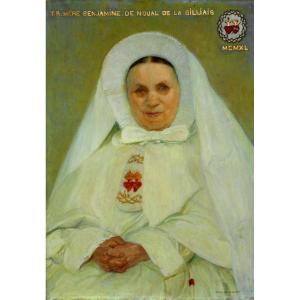

L’Enfant Jésus qui indique la croix

Huile sur toile, cm 60 x 42

Fiche critique Prof. Emilio Negro

La peinture en question propose un schéma iconographique inhabituel et, dans le même temps fascinant, celui du Christ enfant qui indique la croix, instrument de son martyre et préfiguration de sa mort et résurrection pour la rédemption des péchés humains. L’Enfant Jésus s’adresse de manière presque ludique aux sujets : c’est le regard vif de l’enfant, qui interagit directement avec le spectateur, qui nous saute aux yeux. La représentation du Christ est de caractère naturaliste et encyclopédique et montre clairement plusieurs renvois à la tradition nord-européenne du soi-disant Siècle d’or, le XVIIe siècle. Pour cette caractéristique et pour le choix d’une gamme de couleurs claires et brillantes, l’œuvre peut être attribuée au corpus de Nicolas de Largillière, artiste d’origine française formé à Anvers entre les XVIIe et XVIIIe siècles qui a bien présent les styles de la peinture nordique. Nicolas de Largillière, peintre français d’origine flamande, est une figure clé du paysage artistique des XVIIe et XVIIIe siècles, célèbre pour ses portraits somptueux et sa capacité à capturer l’élégance et la grandeur de l’aristocratie et de la bourgeoisie de son temps. Sa longue et prolifique carrière l’a vu témoin et interprète des changements stylistiques qui ont conduit du baroque au rococo, laissant un héritage d’œuvres qui fascinent encore aujourd’hui par leur vivacité et leur raffinement. Né à Paris dans une famille de marchands, Largillière a passé son enfance à Anvers, aux Pays-Bas espagnols, où son père s’est d’abord orienté vers une carrière commerciale. Cependant, son penchant inné pour l’art le poussa naturellement vers la peinture. Sa formation a eu lieu chez Antoine Goubeau,Un peintre spécialisé dans les natures mortes et les paysages, qui lui a transmis la solidité technique et l’attention aux détails typiques de l’école flamande. Ce fut un apprentissage fondamental qui lui donna les bases pour développer son style distinctif. Vers 1674, Largillière s’installe à Londres où il travaille pendant quelques années dans l’atelier de Peter Lely, le principal portraitiste de la cour de Charles II. Cette expérience fut cruciale pour sa maturation artistique. En contact avec Lely, un maître du portrait de cour, Largillière affina sa capacité à représenter des figures de haut rang, apprenant à insuffler dans ses sujets une grâce et une dignité royales. Son séjour en Angleterre lui permit aussi d’apprécier la richesse de la couleur et la vivacité du coup de pinceau typique de la tradition anglaise. De retour à Paris en 1679, Largillière s’impose rapidement comme l’un des portraitistes les plus demandés de la capitale. Son ascension fut rapide : en 1686, il fut admis à l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture et devint professeur en 1705, puis recteur en 1722 et enfin directeur en 1738. Ces reconnaissances académiques témoignent non seulement de son incontestée maîtrise, mais aussi de son rôle influent dans la formation des nouvelles générations d’artistes. La clientèle de Largillière était vaste et hétérogène, comprenant des membres de la famille royale tels que Louis XIV et ses successeurs, l’aristocratie de cour, les riches bourgeois, magistrats, érudits et artistes. Il excelle dans le portrait de représentation, où ses sujets étaient souvent représentés dans des vêtements somptueux, entourés de symboles de statut et entourés de fonds élaborés. Son coup de pinceau riche et pâteux, l’utilisation brillante de la couleur et la capacité de rendre les textures des tissus et des bijoux, donnaient à ses portraits une extraordinaire opulence et vitalité. Un exemple emblématique de son style est le Portrait de la famille de Largillière (c. 1704), une œuvre qui, tout en étant un autoportrait de famille, révèle la même grandeur et le même souci du détail que ses portraits officiels. Le Portrait de Louis XIV (c. 1700) montre également sa capacité à capturer la majesté du Roi-Soleil, en insufflant au monarque une aura de pouvoir et d’autorité. Outre les portraits officiels, Largillière réalisa également de nombreux portraits plus intimes et personnels où sa sensibilité se manifestait dans la capacité à saisir la psychologie de ses modèles. Bien que les portraits soient au cœur de sa production, il s’est aussi intéressé occasionnellement aux natures mortes, paysages et œuvres historiques, démontrant une versatilité remarquable. Largillière était un artiste méticuleux, qui accordait une grande attention aux détails et à la composition. Son atelier était réputé pour son organisation et son efficacité, et de nombreux jeunes artistes se sont formés sous sa direction. Son influence fut durable et s’étendit à plusieurs peintres français du XVIIIe siècle, qui reprirent et développèrent ses innovations dans le portrait. Nicolas de Largillière est mort à Paris en 1746, à l’âge de quatre-vingt-dix ans, laissant un héritage artistique impressionnant et un catalogue de plus d’un millier d’œuvres. Sa carrière, si longue et riche en succès, le consacre comme l’un des plus grands portraitistes de son époque, un maître qui a su immortaliser avec élégance et splendeur l’âge d’or français, Nous fournissant une précieuse galerie de visages qui nous parlent encore aujourd’hui d’une époque de grande sophistication et de magnificence.

La forte connotation portraitiste de notre tableau fait que celui-ci peut parfaitement se fondre dans le corpus de De Largillière : on retrouve en effet d’autres similitudes avec le Portrait de la comtesse de Rupelmonde, le Croquis pour tête d’enfant et le Double portrait du prince Giacomo Francesco Eduardo Stuart et de la petite princesse Luisa Maria Teresa Stuart, actuellement partie des collections de la National Portrait Gallery de Londres. En particulier, les traits délicats du prince londonien rappellent de près les semblants de notre Jésus Enfant qui indique la croix. Avec notre peinture, les œuvres ci-dessus partagent le goût de composition gracieuse de nature italianisante typique de la peinture française au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles et le choix d’une chromie chaude, légère et brillante.

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato