La figure du guerrier casqué, dessinée aux trois crayons (très en vogue au XVIIIème siècle, pierre noire, sanguine, craie blanche), reprend le profil noble et idéalisé des camées antiques ou des reliefs romains, typiques de l’imagerie héroïque.

Le casque surmonté d’un animal mythologique (griffon ou dragon) évoque la puissance et la protection divine.

La couronne crénelée, inspirée de l’iconographie des cités fortifiées, symbolise le pouvoir royal ou civique, tandis que la branche de laurier renvoie à la victoire et à la gloire éternelle.

Ces attributs, mêlés à la rigueur formelle et à l’économie expressive du style, rappellent l’influence directe du peintre Jacques-Louis David, figure majeure du néoclassicisme, dont les compositions héroïques dominaient l’art de l'époque.

Le fait que ce dessin soit l’œuvre d’une femme, probablement formée dans une académie parisienne, souligne l’accès progressif mais encore rare des femmes aux sphères académiques et à l'imaginaire héroïque, généralement réservé aux artistes masculins.

50 x 40 à vue

76 x 66 avec cadre (époque Restauration)

encadrement très soigné.

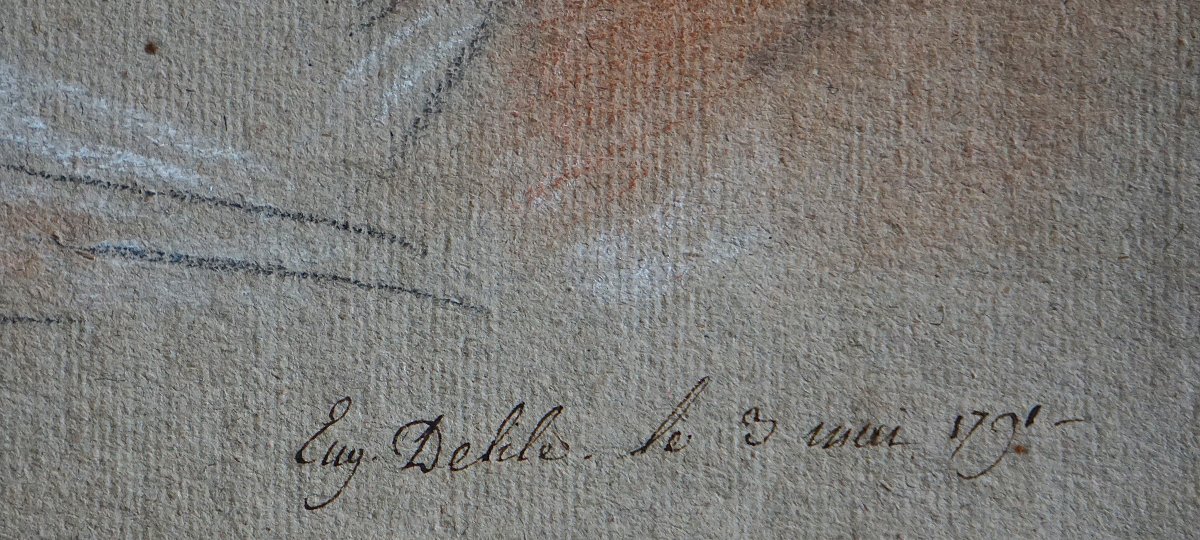

Signé en bas à droite et daté

Eugénie Raffeneau Delile

(Versailles, 1775 – Paris ?, vers 1810)

Eugénie Raffeneau de Lille naît vers 1775 à Versailles, dans une famille bourgeoise cultivée. Elle est la fille de Jean‑Baptiste‑Élie Raffeneau Delile (1726–1815), homme de loi, et de Marie‑Catherine Bar (1746–1814). Son frère cadet, Alire Raffeneau Delile, deviendra médecin et botaniste de renom.

Élevée dans un milieu lettré et aisé, Eugénie montre dès sa jeunesse un réel talent pour le dessin. Bien que son nom ne figure pas dans les registres de l’Académie royale de peinture, la qualité académique de ses œuvres — études d’après modèles vivants, copies d’après Boucher ou Jean-Baptiste-Marie Pierre — laisse penser qu’elle a reçu une formation artistique dans un atelier privé parisien, probablement autour de 1788–1792, au cœur de l’effervescence artistique pré-révolutionnaire.

Elle produit à cette époque une série de dessins (entre 1789 et 1791), à la pierre noire, sanguine et lavis, mêlant études de têtes, figures mythologiques, et allégories inspirées de l’art rococo. Parmi ses œuvres identifiées figurent Deux anges dans le ciel, Tête de vieillard, et une Vénus sur un dauphin d’après Boucher.

Le 20 floréal an IV (9 mai 1796), elle épouse à Paris Jean‑Baptiste Louis Pinsot, avocat. Devenue veuve en 1807, elle se remarie peu après avec un autre avocat, Nicolas Antoine Macips, en 1808.

Eugénie Raffeneau Delile meurt prématurément, sans doute à Paris, vers 1810. Elle laisse derrière elle une œuvre graphique sensible et maîtrisée, récemment redécouverte sur le marché de l’art, qui témoigne d’un art du dessin néo-classique, à la croisée du XVIIIe siècle finissant et des débuts du XIXe.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato