- Impressionnisme classicisant -

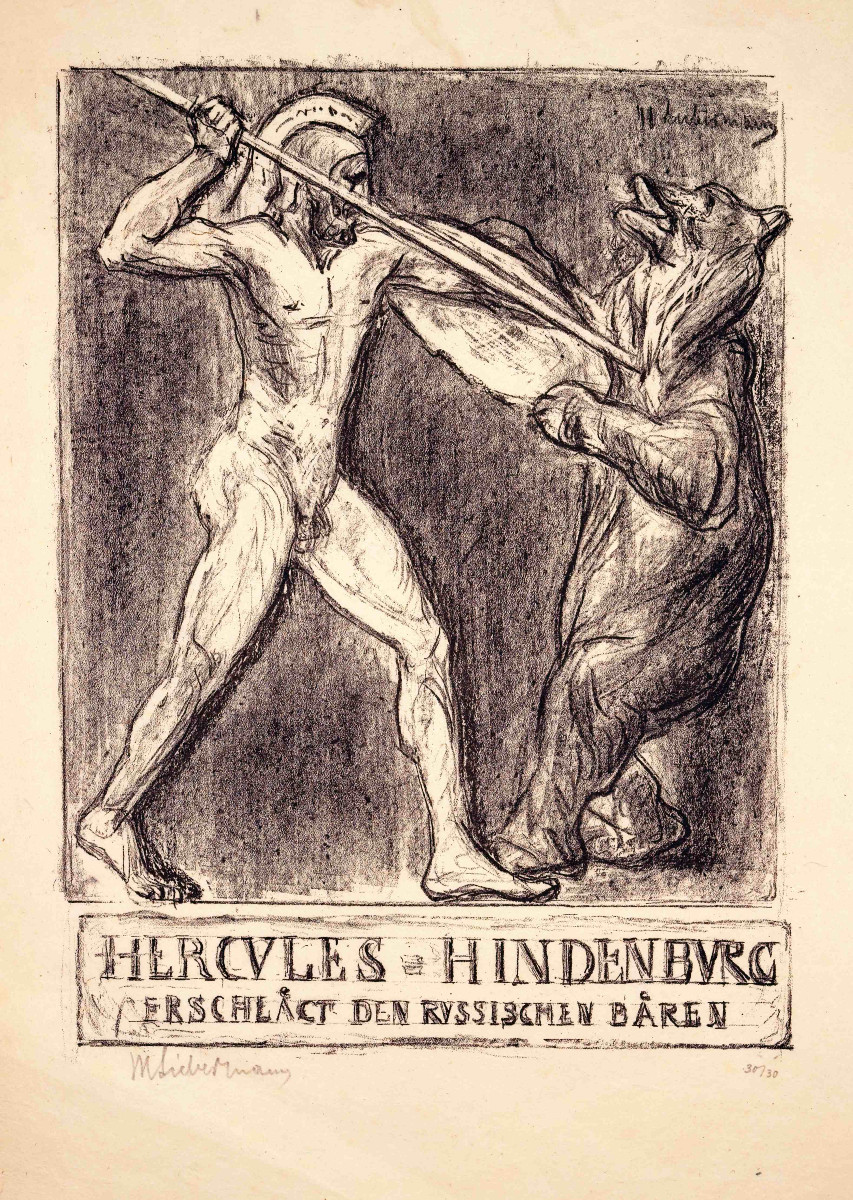

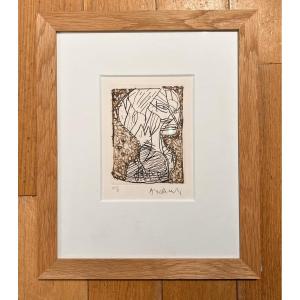

La lithographie Hercule – Hindenburg terrassant l’ours russe est une allégorie de la bataille de Tannenberg. Elle a été réalisée dans le cadre de la participation de Max Liebermann à la revue Kriegszeit, publiée par Paul Cassirer, où cette œuvre fut imprimée dans le numéro de septembre 1914. Hercule, en une nudité héroïque, terrasse de façon décidée un ours sombre repoussé au bord de l’image. Les deux figures projettent une ombre légère qui donne au fond l’apparence d’un relief antique. La scène évoque ainsi un bas-relief classique et prend un caractère monumental renforcé par la typographie en capitales antiques. Pour cette représentation, Liebermann puise dans l’arsenal classiciste de Bertel Thorvaldsen, mais il réinterprète les formules visuelles de manière fluide avec son trait impressionniste caractéristique. Imprimée à part de la publication en revue, sur papier Japon, en une édition très limitée de seulement 30 exemplaires et signée à la main, cette lithographie témoigne de la volonté artistique de Liebermann de fonder une nouvelle forme de classicisme à travers son œuvre.

Sur l’artiste

Le jeune Liebermann, qui cultive son talent artistique contre la volonté de son père qui souhaitait qu’il étudie la chimie, est engagé par Carl Steffeck pour l’assister dans la réalisation de grandes scènes de batailles. Chez Steffeck, il fait la connaissance de Wilhelm von Bode, futur soutien important. Il étudie ensuite à l’école d’art de Weimar auprès du peintre d’histoire belge Ferdinand Pauwels, où il se passionne pour la gravure de Rembrandt, qui restera une référence centrale dans son œuvre. En 1871, il séjourne à Düsseldorf où le réalisme sombre de Mihály von Munkácsy l’influence. Il voyage ensuite aux Pays-Bas pour étudier sur le vif les paysages et personnages de la peinture hollandaise qu’il admire profondément. Son premier grand tableau, Les plumeuses d’oies (1872), présenté à Hambourg puis à Berlin, lui vaut le surnom de « peintre du laid ». Il part alors à Paris et à Barbizon pour étudier la peinture en plein air. Lors d’un autre séjour hollandais, il copie des œuvres de Frans Hals, ce qui éclaire sa palette et modifie sa touche. Malgré son orientation croissante vers l’art français et plusieurs participations au Salon de Paris, il ne parvient pas à s’y imposer. En 1878, il voyage en Italie où il rencontre Franz von Lenbach et des peintres munichois, ce qui le pousse à s’installer à Munich. Son tableau Jésus à douze ans dans le temple provoque un scandale antisémite et l’oblige à retravailler la figure du Christ, jugée trop disgracieuse. Lors d’un autre voyage aux Pays-Bas, il découvre dans le jardin d’une maison de retraite une scène – des vieillards assis en noir sous le soleil – qui l’inspire profondément. En peignant ce motif, il développe les fameux « taches de soleil liebermanniennes » caractéristiques de son style. De retour à Berlin en 1884, il est admis à l’association des artistes berlinois, soutenu par Anton von Werner, son futur adversaire. Grâce à la famille Bernstein, il fait la connaissance de Max Klinger, Adolph von Menzel, Wilhelm Bode, Theodor Mommsen, Ernst Curtius et Alfred Lichtwark, directeur de la Kunsthalle de Hambourg, qui devient un mécène influent. En 1886, il expose de nouveau à l’Académie des arts après huit ans d’absence, et est reconnu par la critique comme un représentant majeur de la modernité. Menzel dit de lui : « Le seul qui fait des hommes, pas des modèles. » Ses œuvres à l’Exposition universelle de 1889 lui assurent une renommée internationale. Il reçoit une médaille d’honneur et devient membre de la Société des Beaux-Arts. En 1892, la fermeture anticipée de l’exposition Edvard Munch, décidée par l’Académie, provoque une rupture entre les courants académique et moderne. Liebermann rejoint la Vereinigung der XI, précurseur de la Sécession berlinoise. En 1897, pour ses 50 ans, un salon lui est consacré à l’Académie et il reçoit la grande médaille d’or. Grâce à von Werner, il est élu professeur et membre de l’Académie. Après le rejet d’un tableau de Walter Leistikow par le jury conservateur, la Sécession est fondée en 1898, avec Liebermann comme président. Les expositions deviennent des événements internationaux, attirant des artistes comme Corinth et Slevogt à Berlin. En 1903, il publie La fantaisie dans la peinture, où il s’oppose à l’académisme, mais aussi à l’expressionnisme, annonçant les crises internes à venir. En 1907, la Sécession lui rend hommage avec une grande exposition d’anniversaire. À partir de 1900, Liebermann se consacre davantage à la gravure et au dessin autonome. En 1908, 59 de ses eaux-fortes sont présentées à l’exposition en noir et blanc de la Sécession. En 1910, après avoir écarté 27 tableaux expressionnistes, un schisme se produit : Pechstein fonde la Neue Secession, qui accueille des artistes du groupe Brücke et de la Nouvelle Association des artistes munichois. Liebermann quitte alors la présidence, mais reste président d’honneur, relayé par Corinth. En 1914, il reprend brièvement la direction et fonde la Freie Secession. Il s’installe en 1910 dans sa villa au bord du Wannsee, qui devient un motif majeur de ses œuvres tardives. Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, il publie des dessins dans Kriegszeit et signe l’appel Aux nations civilisées, niant la culpabilité de l’Allemagne. Il écrit : « Toute mon éducation, je l’ai reçue ici, toute ma vie s’est déroulée dans cette maison où vivaient déjà mes parents. Et la patrie allemande vit dans mon cœur comme une idée inviolable et immortelle. » Pour ses 70 ans, l’Académie berlinoise organise une grande rétrospective, et un cabinet Max Liebermann est ouvert à la Galerie nationale. En 1920, il devient président de l’Académie, ce qui marque la fin de l’ère Sécession. Il y fait entrer Pechstein, Hofer, Zille, Dix, Schmidt-Rottluff. En 1927, pour ses 80 ans, une nouvelle exposition monographique célèbre le « classique moderne ». Il est fait citoyen d’honneur et reçoit l’Aigle d’or du Reich des mains du président Hindenburg ainsi que la médaille d’État. Le jour de la prise de pouvoir par les nazis, voyant leur défilé aux flambeaux devant sa maison sur la Pariser Platz, Liebermann déclare : « Je ne peux pas manger autant que j’ai envie de vomir. » Il démissionne de toutes ses fonctions et se retire à Wannsee, où il peint un dernier autoportrait en 1934. Il meurt le 8 février 1935 à son domicile. Son masque mortuaire est réalisé par Arno Breker.

Bibliographie sélective

Max Liebermann, Max: Die Phantasie in der Malerei – Schriften und Reden. Mit einem Geleitwort von Karl Hermann Roehricht und einem Nachwort von Günter Busch, Frankfurt am Main 1986. Sigrid Achenbach: Die Druckgraphik Max Liebermanns, Heidelberg 1974. Gustav Schiefler: Max Liebermann. Sein graphisches Werk. 1876 - 1923, San Francisco 1991. Katrin Boskamp: Studien zum Frühwerk von Max Liebermann mit einem Verzeichnis der Gemälde und Ölstudien von 1866 bis 1889, Hildesheim 1994. Matthias Eberle: Max Liebermann. Werkverzeichnis der Gemälde und Ölstudien, München 1995.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato