Ecole XVIIème, Atelier de Van Dyck

Huile sur toile avec cadre en bois doré

Dim. : 63 x 52 cm

Restaurée et réentoilée

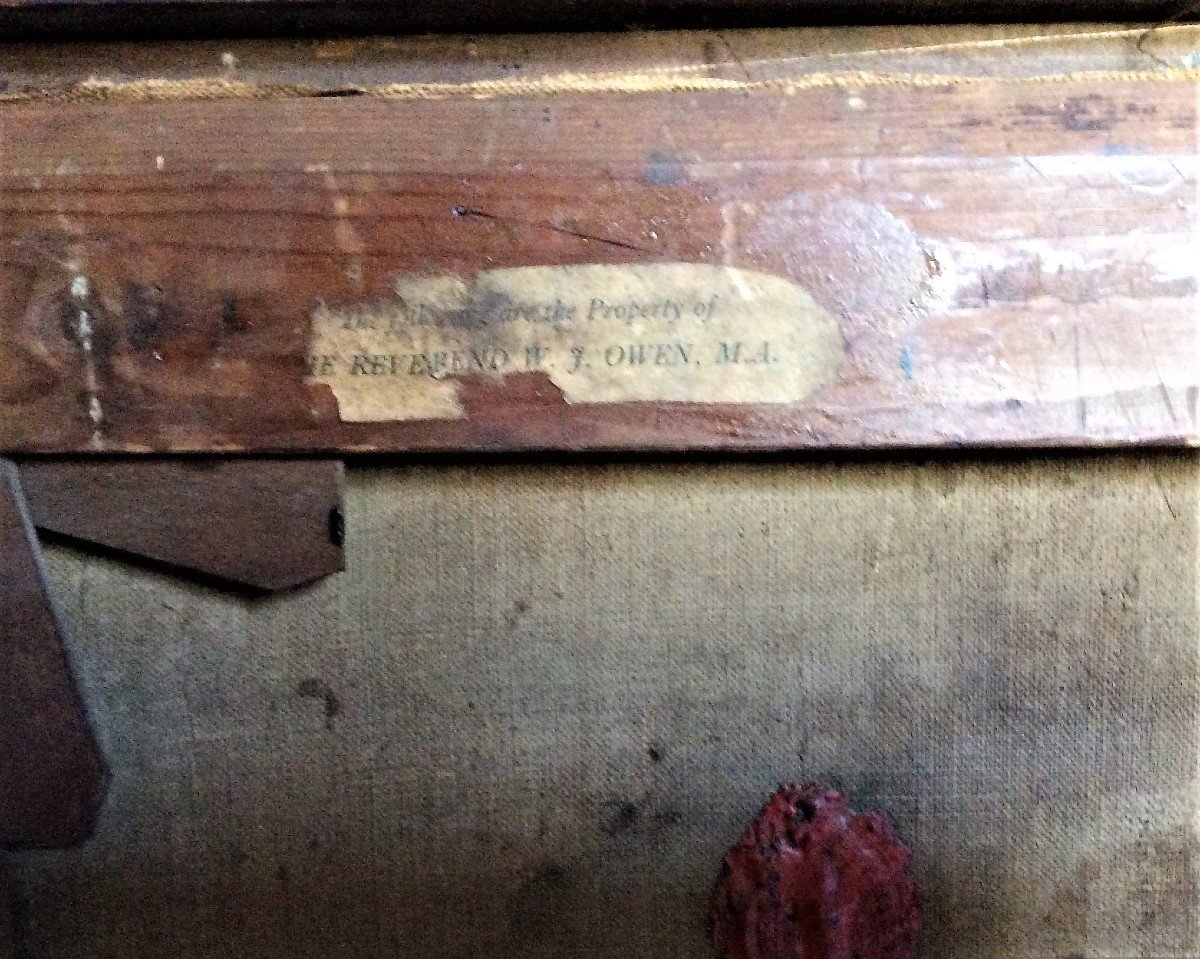

Provenance

Une étiquette au dos indique un ancien propriétaire Réverend W. J. OWEN - M. A.)

Les peintres de l’époque représentent l'Enfant Jésus « fréquemment avec une tête d’adulte, parce qu’il est un «puer senex», un enfant vieillard, manière imagée de figurer qu’il est bien la Sagesse de Dieu» ».

A partir de la pré-Renaissance, les artistes privilégient un Jésus nu ou très légèrement vêtu, le sexe en général bien apparent, avec un corps d'enfant plus réaliste.

En Italie, les peintres dessinent un Jésus plus grassouillet que ceux de l’Europe du Nord, à la fois pour des raisons de préférences esthétiques, mais peut-être à cause de l’influence du climat sur la croissance des nourrissons (influence du soleil et de la vitamine D).

Antoine van Dyck (1592 – 1640)

Il naît à Anvers le 22 mars 1592. Son talent se révèle très tôt et, dès 1609, alors qu'il n'est encore âgé que de dix ans, Antoine étudie la peinture auprès de Hendrick van Balen avant de devenir un peintre indépendant vers 1615. Il crée alors son propre atelier avec son ami Jan Brueghel qui est encore plus jeune que lui.

À l'âge de quinze ans, il est déjà un artiste très accompli, comme le montre son Autoportrait réalisé entre 1613 et 1614.

En février 1618, van Dyck est admis comme peintre anversois à la Guilde de Saint-Luc. En quelques années, il devient le principal assistant de Pierre Paul Rubens, peintre majeur réputé tant à Anvers que dans l'ensemble de l'Europe du Nord, et qui fait appel à de nombreux artistes pour leur confier la réalisation de certaines parties de ses toiles. L'influence de Rubens sur le jeune artiste est alors immense ; Rubens dit de van Dyck, alors âgé seulement de dix-neuf ans, qu'il est « le meilleur de ses élèves ».

Dans le même temps, la domination de Rubens dans la petite et déclinante ville d'Anvers à l'époque explique sans doute pourquoi, en dépit de ses retours périodiques dans la ville, van Dyck passe la plupart de sa carrière à l'étranger.

C'est à Londres qu'il voit pour la première fois les œuvres du Titien, dont la subtile utilisation de la couleur et des formes lui offre un nouveau langage stylistique venant enrichir les leçons apprises des compositions de Rubens.

Toutefois, après quatre mois de séjour à Londres, Antoine van Dyck retourne en Flandres avant de partir fin 1621 pour l'Italie, où il s'installe pendant six ans. Il y étudie les maîtres italiens tels que Titien et Véronèse, tout en commençant sa carrière de portraitiste à succès.

Il séjourne dans différentes villes italiennes, mais reste surtout à Gênes, où il décore les palais somptueux des nobles génois de tableaux religieux et de portraits dans lesquels il met toujours en valeur la position sociale importante de ses modèles. Il développe alors un style de portrait en pied, en s'appuyant sur le style de Véronèse, du Titien ainsi que de toiles que Rubens avait réalisé lors de son séjour à Gênes.

En 1627, van Dyck retourne à Anvers pendant cinq ans où il peint une grande quantité de chefs-d’œuvre. En outre, au cours de cette période, il commence également à produire de nombreuses œuvres religieuses, notamment de grands retables, et se lance dans la gravure.

En avril 1632, van Dyck revient donc à Londres et son succès en Angleterre est rapide. Il est nommé « peintre principal en ordinaire de sa Majesté ». Ce titre est créé pour lui et il aura de nombreux successeurs jusqu'au XIXe siècle.

Nombre de ses tableaux sont réalisés en plusieurs versions afin de pouvoir être envoyés comme cadeaux diplomatiques ou donnés aux partisans du roi de plus en plus en difficulté.

Van Dyck développe un style qui combine la facilité et l'élégance décontractée avec une autorité discrète de ses sujets qui va dominer l'art du portrait en Angleterre jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

En 1640, le peintre se rend en France pour accompagner le Prince Jean II Casimir Vasa de Pologne après avoir été libéré des prisons françaises ; Van Dyck s tombe gravement malade à Paris et doit rentrer de toute urgence à Londres, où il meurt peu de temps après dans sa maison de Blackfriars, le 9 décembre.

Son grand succès a contraint van Dyck à entretenir un grand atelier à Londres, un atelier qui allait devenir « virtuellement une ligne de production pour les portraits et autres sujets».

Selon certains visiteurs, il faisait généralement un dessin sur papier qui était ensuite agrandi sur une toile par un assistant, puis il peignait lui-même la tête, les vêtements étant faits par des peintres de l'atelier et souvent envoyés à des spécialistes. Cependant, la plupart de ses adjoints et les copistes ne pouvaient pas approcher le raffinement de son style, de sorte que, par rapport à de nombreux autres artistes, les historiens de l'Art sont assez facilement parvenus à un consensus sur les œuvres pouvant lui être attribuées.

Les noms des quelques assistants connus de l'atelier londonien de van Dyck sont néerlandais ou flamands.

À l'exception notable d'Holbein le Jeune, van Dyck et son contemporain Diego Vélazquez furent les premiers peintres de grands talents à travailler principalement comme portraitistes à la Cour. Dans une société dominée de plus en plus par les dirigeants laïcs, la représentation de ces personnages richement vêtus était un moyen d'affirmer l'autorité des personnes importantes.

Il existe une liste des tableaux d'histoire produits par van Dyck mais aucune de ces toiles ne semble avoir subsisté, à l'exception de Eros et Psyché fait pour le roi.

En revanche, de nombreuses autres œuvres, représentant des scènes religieuses plus que mythologiques, ont survécu, et si elles sont très raffinées, elles n'atteignent pas la grandeur des peintures d'histoire de Vélazquez. Les plus anciennes sont dans un style très proches de celui de Rubens. D'autres de ses œuvres, réalisées en Sicile sont particulièrement intéressantes.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato