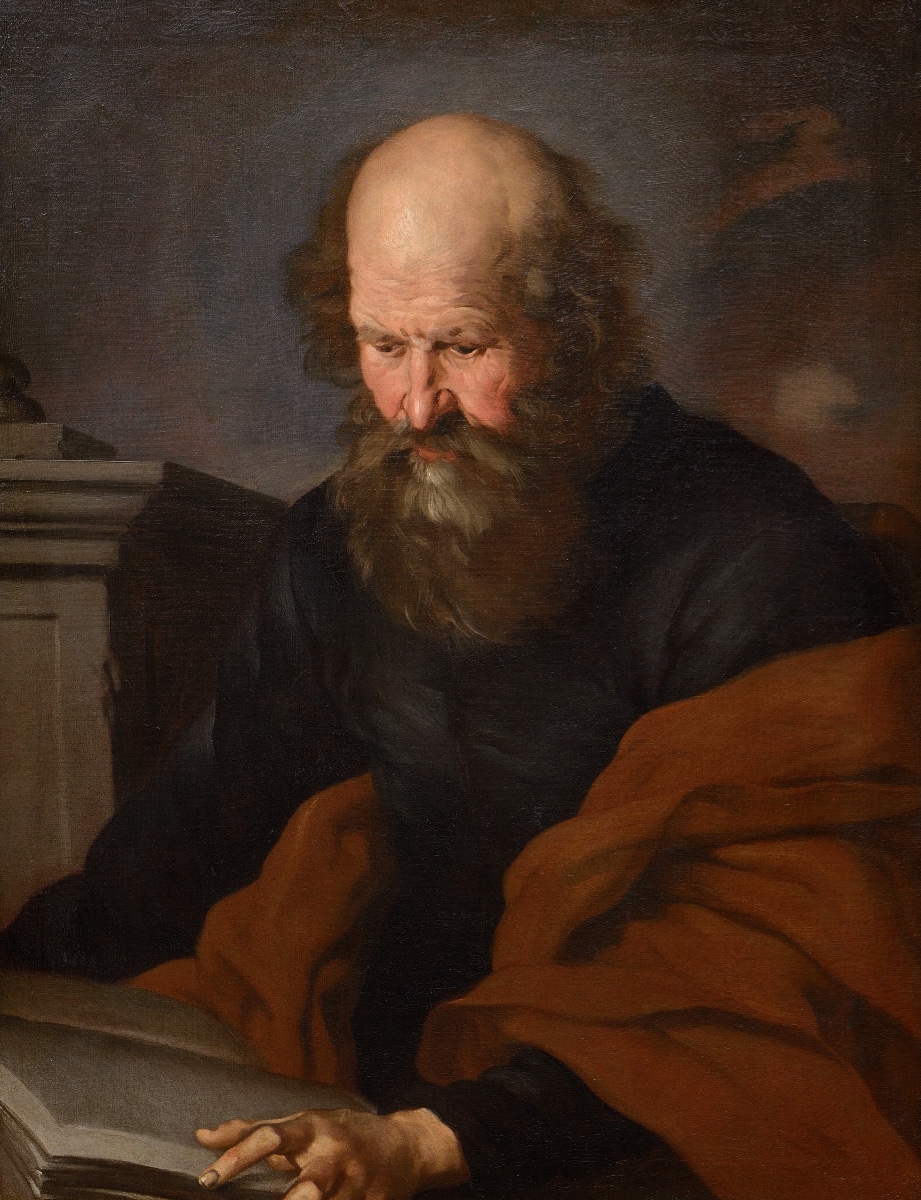

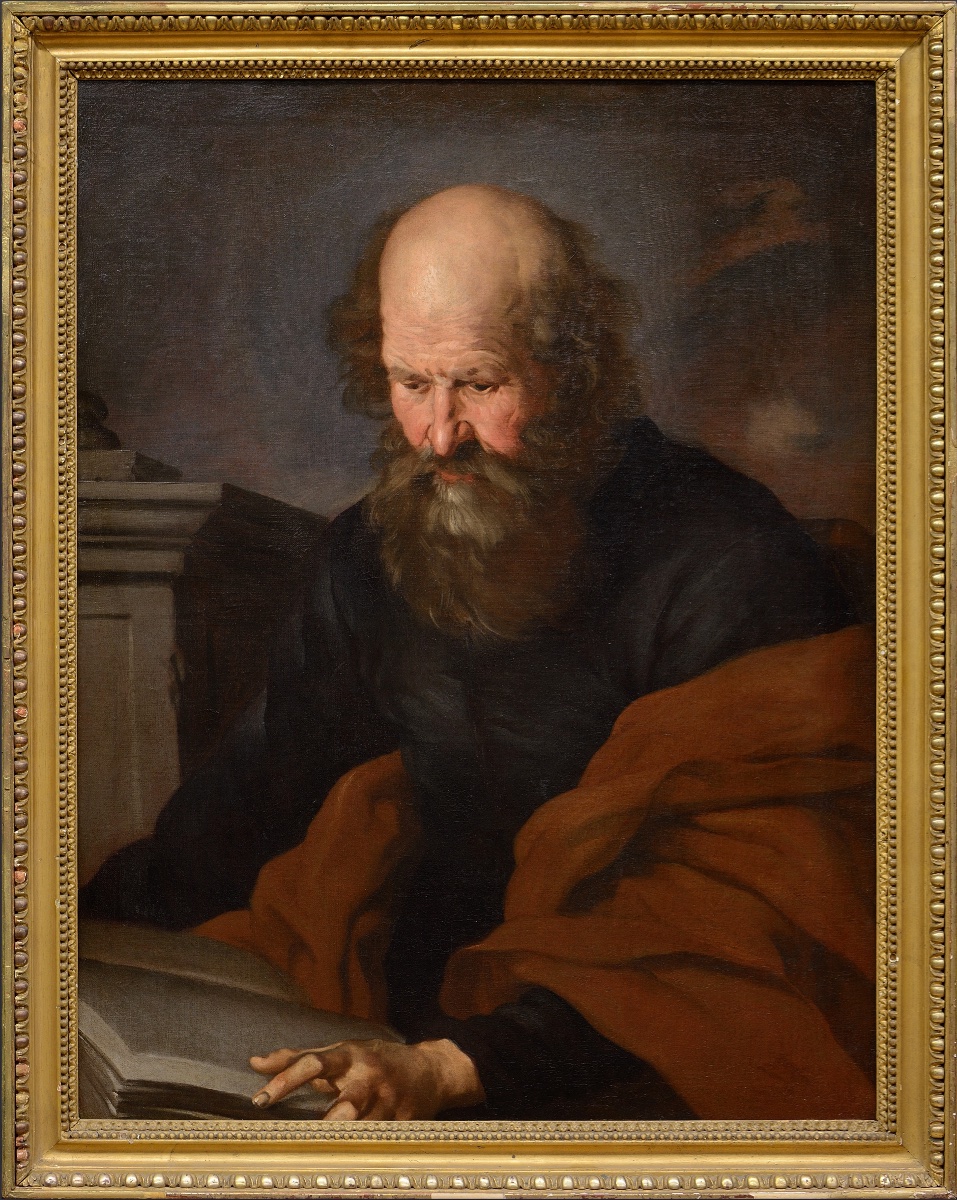

Philosophe

Huile sur toile 90 x 70 cm

L'œuvre est accompagnée d'une note critique de Camillo Manzitti.

La représentation en buste de saints, de philosophes et d'anachorètes, selon l'iconographie la plus courante de la Contre-Réforme, était souvent demandée à Bernardo Strozzi. Il excella dans cette œuvre par la vigueur expressive qu'il insuffla à ses visages, exemples d'une humanité interprétée avec un grand réalisme, libérée de tout pathos conventionnel ou maniéré, mais dont l'expressivité sévère était accentuée par les teints profondément ridés et les barbes épaisses, qui conféraient aux visages une allure importante et solennelle. Fondamentale, surtout dans la maturité à laquelle appartient sans conteste cette œuvre (huile sur toile, 90 x 70 cm), est l'utilisation de la lumière, apprise très tôt en étudiant les œuvres de l'école caravagesque, que Strozzi a eu l'occasion d'admirer dans les riches collections génoises. Ici, la lumière tombe obliquement, comme par une sorte de puits de lumière, révélant dans l'austère grotte l'image vivante et la pose pensive d'un personnage âgé, dont l'absence de halo suggère qu'il pourrait s'agir d'un philosophe, plongé dans la lecture d'un lourd ouvrage.

L'extraordinaire maîtrise de Bernardo s'exprime dans ses coups de pinceau rapides et texturés, qui mettent en valeur les traits les plus expressifs de chaque détail de son œuvre. Cette technique rapide, proche du coup de pinceau, exempte de raffinements et de corrections, permet une utilisation structurelle de la couleur qui construit la forme sans s'appuyer sur des dessins préliminaires pour définir les limites des champs. Grâce à son exécution audacieuse, il est facile de suivre l'intégralité de ses coups de pinceau, qui se croisent et se chevauchent sans se fondre, chacun avec une cohérence infaillible et une fonctionnalité constante, fidèle au sens inné de la forme de Bernardo, une synthèse qui ne cède jamais au hasard. Si l'évolution progressive du peintre est facilement reconnaissable dans le style qui caractérise ses œuvres tout au long de ses débuts, à partir de la fin de sa trentaine, sa manière a peu varié. Il n'est donc pas toujours facile de distinguer ce qui a été produit au cours des dernières années à Gênes de l'œuvre réalisée à Venise, où Bernardo s'est installé en 1633, pour échapper à la persécution des frères capucins qui voulaient le ramener à la vie conventuelle.

Dans ce tableau, cependant, le socle architectural à l'arrière-plan, élément inhabituel dans les œuvres génoises, lorsque Bernardo représentait les personnages sur un fond sombre, totalement dépourvu de détails accessoires, à l'instar de Caravage, semble suggérer que cette œuvre appartient à ses années vénitiennes les plus mûres.

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato