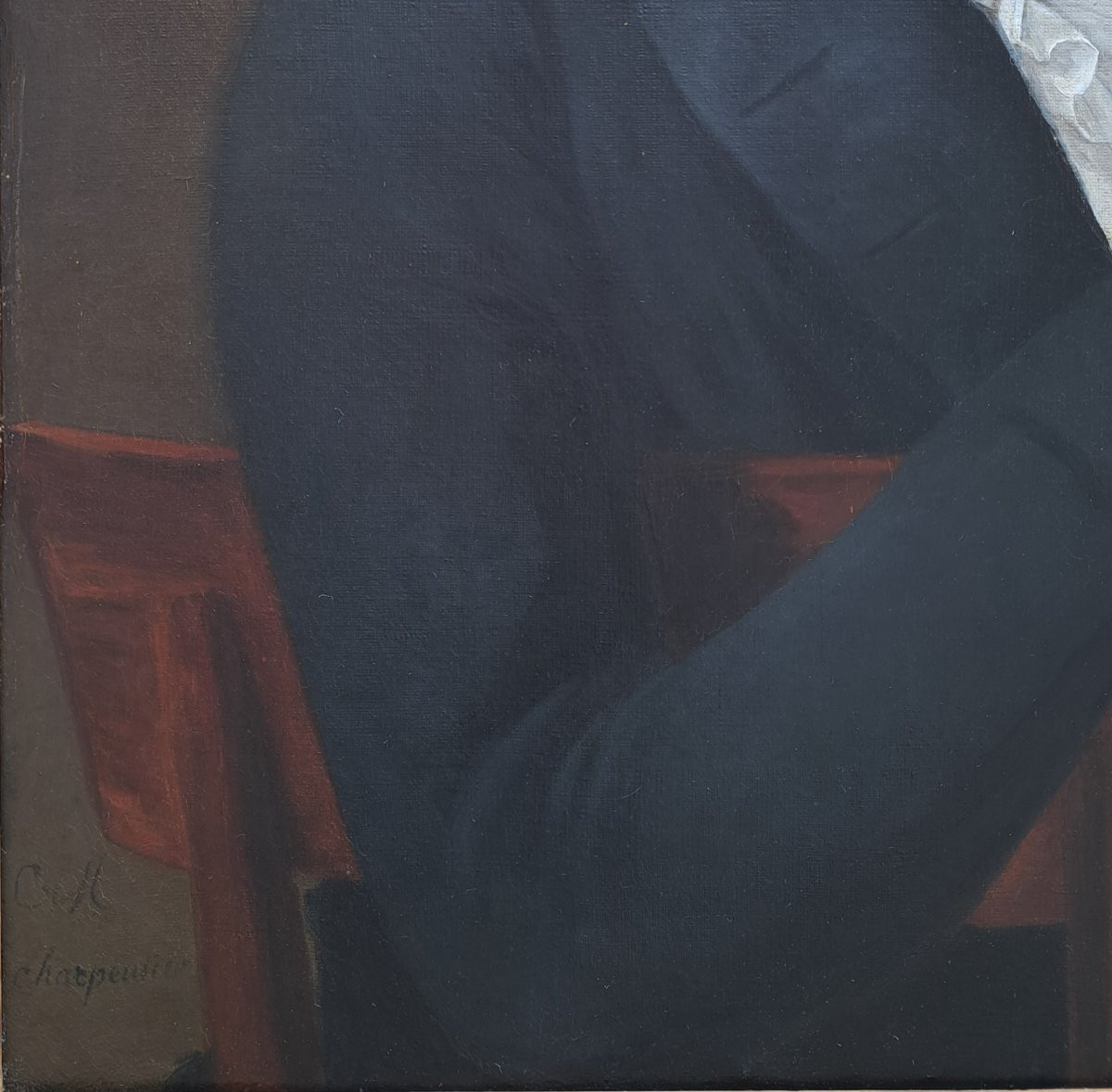

Portrait présumé de Louis Augustin Avrain (vice président du tribunal de Niort)

Huile sur toile signée en bas à gauche

Dimension : 72 x 59 cm

Dimension avec cadre : 86,5 x 73,5 cm

Provenance : Provient du château familial des descendants du portraituré.

Remarque : Châssis et toile d’origine, à noter un ancien accident à gauche de l’oreille dans le fond.

Biographie :

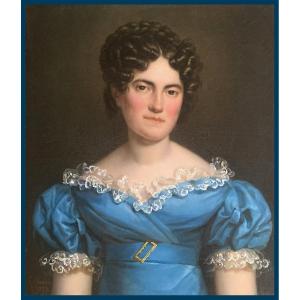

Née Constance-Marie Blondelu le 4 avril 1767 à Paris, Constance-Marie Charpentier incarne l’une des trajectoires féminines les plus remarquables de la peinture française à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. Issue d’une famille bourgeoise cultivée – son père est marchand-épicier et sa mère issue d’un milieu lettré – elle bénéficie très tôt d’un environnement favorable à l’épanouissement de son talent. Dès l’âge de dix ans, elle entre à l’école de dessin fondée par le graveur Johann Georg Wille, qui reconnaît rapidement en elle un don naturel pour l’art.

En 1784, elle poursuit sa formation dans l’atelier de Jacques-Louis David, figure centrale du néoclassicisme. Encouragée par son maître, elle caresse l’espoir d’intégrer l’Académie royale de peinture et de sculpture comme peintre d’histoire. Elle présente en 1787 plusieurs grands formats ambitieux, dont Ulysse trouvant Astyanax et Alexandre pleurant sur la tombe de la femme de Darius. Malgré la qualité de son travail et l’appui de David, sa candidature n’est pas retenue, révélant les obstacles persistants auxquels se heurtent les femmes artistes.

La Révolution française modifie en profondeur le paysage artistique : en 1791, le Salon est ouvert à tous les artistes, académiques ou non. Constance-Marie Charpentier en profite et expose dès 1795 trois tableaux, affirmant ainsi son indépendance. Elle participera régulièrement au Salon jusqu’en 1819, devenant l’une des figures marquantes de la féminisation progressive du monde de la peinture.

Mariée en 1793 à François-Victor Charpentier, beau-frère de Georges Danton, elle mène de front vie familiale et carrière artistique. Son existence est marquée par des épreuves personnelles – la perte tragique de sa fille aînée, puis le décès de son époux en 1810 – mais elle parvient à transformer son art en véritable moyen de subsistance. Portraitiste recherchée, elle multiplie les commandes et reçoit un prix d’encouragement en 1798 pour ses toiles La Veuve d’une journée et La Veuve d’une année.

Son véritable triomphe survient au Salon de 1801 avec La Mélancolie, tableau à sujet historique qui mêle rigueur néoclassique et sensibilité préromantique. L’œuvre, achetée par l’État, assoit sa réputation et reste son chef-d’œuvre. Par la suite, elle continue d’exposer des portraits et scènes de genre, remportant en 1814 une médaille d’or au Salon et une médaille d’argent au Salon de Douai en 1821.

À partir de la fin des années 1820, Constance-Marie Charpentier se retire progressivement de la scène publique pour se consacrer à l’enseignement. Dans son atelier de la rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, elle reçoit plusieurs fois par semaine de jeunes femmes désireuses d’apprendre le dessin et la peinture.

Après une vie traversée par la Révolution, l’Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet, Constance-Marie Charpentier s’éteint à Paris le 2 août 1849, à l’âge de 82 ans.

Portraitiste talentueuse, femme indépendante et figure de persévérance, elle reste un exemple de la place conquise par les femmes artistes dans un univers encore largement masculin. Son œuvre, entre classicisme et romantisme, témoigne autant d’une ambition personnelle que d’une époque en mutation.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato