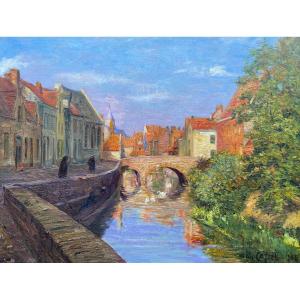

Alfred Stevens

Bruxelles 1823 – Paris 1906

Peintre belge

'Clair de lune sur la mer'

Signature : signé en bas à droite et daté 1892 « A. Stevens 92 »

Technique : huile sur toile

Dimension: format de l’image : 81 × 65 cm, format du cadre : 97,5 × 81,5 cm

Biographie : Alfred Stevens est né à Bruxelles, dans une famille profondément liée aux arts visuels. Son frère aîné Joseph (1816–1892) et son fils Léopold (1866–1935) étaient tous deux peintres, tandis que son autre frère Arthur (1825–1899) était marchand d’art et critique. Son père, vétéran des guerres napoléoniennes sous l’armée de Guillaume Ier des Pays-Bas, était collectionneur d’art, possédant notamment des aquarelles d’Eugène Delacroix et d’autres artistes renommés.

Stevens grandit dans l’environnement du Café de l’Amitié, tenu par ses grands-parents maternels à Bruxelles, un lieu de rencontre pour les figures politiques, littéraires et artistiques de l’époque. Après la mort de son père en 1837, il quitta l’école pour s’inscrire à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, où il fut formé par François Navez, peintre néoclassique et ancien élève de Jacques-Louis David, alors directeur de l’académie et ami de la famille. Il suivit un enseignement académique traditionnel : études de plâtres antiques, puis dessins d’après modèle vivant. En 1843, Stevens rejoignit son frère Joseph à Paris et entra à l’École des Beaux-Arts. Bien que certaines sources suggèrent qu’il ait été élève d’Ingres, cette information semble incertaine. Une de ses premières œuvres importantes, Le Pardon ou L’Absolution(musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg), signée et datée de 1849, montre son habileté dans un style naturaliste influencé par la peinture de genre hollandaise du XVIIe siècle.

Stevens exposa publiquement pour la première fois au Salon de Bruxelles en 1851. Il remporta une médaille de troisième classe au Salon de Paris en 1853, puis une médaille de seconde classe à l’Exposition universelle de Paris en 1855. Son tableau Ce qu’on appelle le vagabondage (Musée d’Orsay, Paris) attira l’attention de Napoléon III, influençant une réforme concernant l’expulsion des indigents. Cette même année, il exposa Chez soi et Le Peintre et son modèle au Salon d’Anvers, introduisant des thèmes modernes devenus emblématiques de son œuvre : femmes élégantes en costume contemporain et artistes dans leurs ateliers.

En 1857, il vendit pour la première fois une œuvre à un collectionneur privé : Consolation, acquise pour la somme estimée de 6 000 francs par le marchand berlinois Ravéné. Installé dans les cercles artistiques parisiens, il fréquenta les salons de la princesse Mathilde et les cafés littéraires, où il côtoya les frères Goncourt, Théophile Gautier ou Alexandre Dumas. En 1858, il épousa Fanny Juliette Albertine Marie Hortense Blanc (1836–1891), issue d’une famille belge aisée. Le peintre Eugène Delacroix fut témoin à leur mariage. Le couple eut quatre enfants : Léopold, Jean, Catherine et Pierre. Stevens peignit sa femme à plusieurs reprises, notamment dans Regrets et Souvenirs. Après sa mort, il exprima un profond chagrin.

Durant les années 1860, Stevens connut un grand succès avec ses représentations de femmes modernes. Ses expositions aux Salons de Paris et Bruxelles rencontrèrent un accueil favorable, notamment pour La Dame en rose (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), en 1866, combinant figures féminines élégantes et objets japonais, reflet de son intérêt pour le japonisme. En 1863, il reçut la Légion d’honneur (Chevalier), puis une médaille de première classe à l’Exposition universelle de 1867, année où il fut nommé Officier de la Légion d’honneur.

Parmi ses amis et contemporains figuraient Édouard Manet, Edgar Degas, Charles Baudelaire, Berthe Morisot, James McNeill Whistler, Frédéric Bazille, et Puvis de Chavannes. Stevens fréquentait régulièrement le Café Guerbois à Paris.

Il participa à la défense de Paris pendant la guerre franco-prussienne, mais retourna ensuite en Belgique avant la Commune. De retour à Paris, il poursuivit sa carrière avec succès. En 1875, il acheta une maison rue des Martyrs, qui inspira plusieurs de ses œuvres ainsi que La Partie de croquet de Manet. Il dut quitter les lieux en 1880 en raison de l’ouverture d’une nouvelle rue, qui porta ensuite son nom.

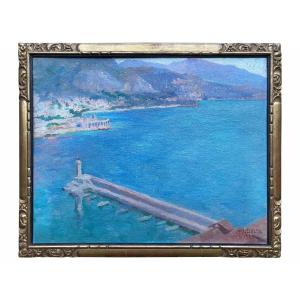

Nommé Commandeur de la Légion d’honneur en 1878, il obtint une nouvelle médaille de première classe au Salon. Malgré des revenus importants, Stevens connut des difficultés financières dans les années 1880, en raison de placements malheureux et de dépenses excessives. En 1880, son médecin lui recommanda des séjours au bord de la mer. Le marchand Georges Petit lui proposa 50 000 francs en échange des œuvres réalisées durant ses séjours. Cette collaboration de trois ans donna naissance à de nombreuses marines et vues de stations balnéaires, dans un style plus libre, influencé par les impressionnistes.

Stevens enseigna également à de nombreux élèves privés, dont Sarah Bernhardt, qui devint une amie proche, et l’Américain William Merritt Chase. Parmi ses élèves figurent aussi Berthe Art, Charles Bell Birch, Jules Cayron, Marie Collart-Henrotin, Louise De Hem, Harriet Campbell Foss, Georgette Meunier, Lilla Cabot Perry, Jean-Paul Sinibaldi et Fernand Toussaint.

L’un des projets majeurs de la fin de sa carrière fut le Panorama du Siècle, 1789–1889, réalisé avec Henri Gervex. Stevens peignit les femmes et les détails, tandis que Gervex s’occupa des figures masculines, aidé de quinze assistants. L’œuvre fut très bien accueillie lors de l’Exposition internationale de 1889.

Stevens reçut de nombreuses distinctions de son vivant. Une grande exposition lui fut consacrée à Bruxelles en 1895, suivie d’une rétrospective à l’École des Beaux-Arts de Paris en 1900, la première dédiée à un artiste vivant. En 1905, il fut le seul artiste vivant à figurer dans une rétrospective de l’art belge à Bruxelles. Malgré cela, ses difficultés financières persistèrent. Ayant survécu à ses frères et amis, Stevens mourut seul à Paris en 1906, restant en contact avec ses quatre enfants.

Son œuvre témoigne avec élégance des mutations sociales du XIXe siècle. Elle continue d’inspirer et d’émouvoir aujourd’hui.

Les œuvres de Stevens se trouvent dans de nombreux musées de renommée internationale :

Musée du Louvre (Paris, France)

Rijksmuseum (Amsterdam, Pays-Bas)

National Gallery (Londres, Royaume-Uni)

Metropolitan Museum of Art (New York, États-Unis)

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles, Belgique)

Musée de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg, Russie)

Provenance :

Collection M. Klein, 1900

Galerie Petit, Paris, 18 juin 1926, n° 22

Collection privée, Europe

De Vuyst, Belgique, 1998

Galerie Kupperman, Amsterdam

Collection privée, Pays-Bas

Expositions :

Exposition des œuvres d’Alfred Stevens, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1928

Rétrospective Alfred Stevens, École des Beaux-Arts, Paris, 1900, n° 100

Bibliographie :

Alfred Stevens, Mercatorfonds, Bruxelles, p. 100

Alfred Stevens, François Boucher, éd. Rieder, Paris, 1930, illustré p. 36

Documentation Mme Christiane Lefebvre, 1998

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato