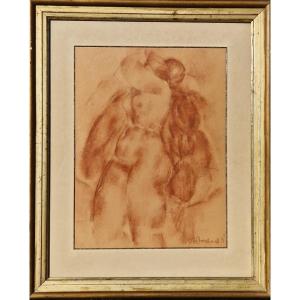

Nature morte aux légumes,

signé en bas à droite

Fusain et craie blanche sur papier gris bleu

14,5 x 23,8 cm

Encadré : 21,5 x 31,5 cm

Joseph Bail excellai particulièrement dans l'art de la nature morte qu'il affectionnait. Comme on l'a souligné, l'influence des œuvres de Chardin, qu'il avait vues au Louvre, et celle des réalistes contemporains comme Antoine Vollon et Théodule Ribot ont été déterminantes.

Ce dessin en est un très bon exemple.

Joseph Bail, né le 22 janvier 1862 à Limonest et mort le 28 novembre 1921 à Neuilly-sur-Seine, est un peintre naturaliste français.

Joseph Bail reçoit une première formation auprès de son père, Antoine Jean Bail (1830-1919), adepte de la tradition réaliste des sujets de genre, avant de passer par les ateliers de Jean-Léon Gérôme et de Carolus-Duran. Adolescent, il réalise ses premières natures mortes en 1878 (Poissons de mer et huîtres). Un an plus tard, il expose au Salon des artistes français.

Quelques années plus tard, il devient l'un des plus jeunes lauréats de la médaille d'honneur pour son tableau Bibelots du musée de Cluny au Salon de 1886, puis pour son célèbre Le Marmiton (1887). Fasciné par l'univers de la gastronomie, il peint à la fois les aliments et ceux qui les préparent. Il met en scène le personnel de cuisine de différentes manières dans La Cigarette ou Le Repos (1892), ainsi que dans La Besogne faite (1893), où le jeune commis, affalé sur une chaise, fume nonchalamment une cigarette. Il poursuit dans la même veine avec Les Cuisiniers (1894), Reflets de soleil (1895) et Bataille de chiens (1896).

Il reçoit la médaille d'or de l'Exposition universelle de 1900 pour trois œuvres majeures : Le Goûter, Bulles de savon et La Servante.

Réalisant des œuvres dans le style hollandais ou flamand, il se concentre sur la reproduction de scènes d'intérieur. Il est particulièrement doué pour rendre l'éclat du cuivre et pour jouer avec la lumière d'un rayon de soleil se faufilant dans la pièce, que Gérald Schurr qualifie de « lointain émule du Caravage », utilisant un « savant contre-jour à la Zurbarán ». Il s'est ensuite distingué par des compositions mettant en scène des servantes - une variation féminine sur le thème du personnel de cuisine. À la suite d'une visite aux Hospices de Beaune en 1902, il s'intéresse progressivement à la vie des religieuses hospitalières. De cette visite naissent Le Bénédicité (1903), Un coin de lingerie (1907) et La Cuisine (1910).

Travaillant dans ses ateliers parisiens de la rue Legendre et de Bois-le-Roi, rue de la Mairie, il présente l'une de ses dernières œuvres en 1921, La Citronnade, et meurt quelques semaines plus tard à Neuilly-sur-Seine, le 28 novembre 1921.

Son œuvre caractéristique reflète moins l'influence de ses maîtres académiques que l'étude des tableaux de Chardin, qu'il a vus au Louvre, et celle de contemporains réalistes comme Antoine Vollon et Théodule Ribot. Peintre intimiste, il apporte beaucoup de soin et de réflexion à l'agencement des éléments du décor et fait preuve d'un grand raffinement et d'une grande justesse dans le choix des couleurs.

Ses œuvres sont présentes dans les musées de Boston, Montréal, Rio et Saint-Pétersbourg, ainsi que dans de nombreux musées français, dont bien sûr le musée d'Orsay.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato