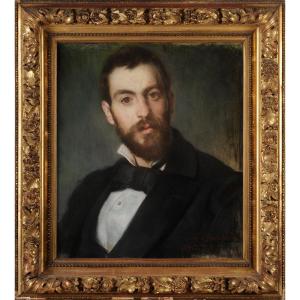

Paul-Louis

MARTIN des AMOIGNES

(Saint

Benin d’Azy 1850 – Nevers 1925)

Les

bohémiens

Huile

sur panneau

H.

37 cm ; L. 23 cm

Monogrammée en bas à gauche « PLM »

Circa

1886

Provenance : Collection privée, Bordeaux

Œuvre en rapport : Œuvre finale, 141 x 97 cm, passée aux enchères à Bordeaux à l’hiver 2024/25.

Paul

Louis Martin des Amoignes (1850–1925) demeure une figure marquante

de la peinture régionale française à la croisée des XIXe et XXe

siècles. Né à Saint-Benin-d’Azy, dans la Nièvre, il appartient

à cette génération d’artisans devenus artistes, dont le parcours

est façonné par le labeur, les soutiens locaux et une volonté

tenace. Formé initialement comme peintre en voitures, il se détourne

peu à peu de l’artisanat pour se consacrer à la peinture

d’art.

Son entrée dans le monde des beaux-arts se fait

grâce à la bienveillance du peintre Hector Hanoteau, qui

l’accueille dans son atelier parisien, ainsi qu’au soutien de

l’architecte Bouveault de Monteignier. C’est Hanoteau qui lui

attribue le nom d’artiste “des Amoignes”, en référence à une

région de la Nièvre, afin de lui forger une identité propre dans

un milieu artistique déjà foisonnant.

Son œuvre

s’enracine profondément dans la terre morvandelle : paysages,

scènes de la vie rurale, intérieurs d’églises composent une

production sensible et fidèle à l’esprit naturaliste. Proche dans

sa démarche de peintres comme Jules Bastien-Lepage, Martin des

Amoignes s’attache à restituer avec précision et émotion le

quotidien d’un monde paysan en mutation.

Dès 1881, il

expose régulièrement au Salon des artistes français, où il est

distingué en 1898 pour son tableau “La saison des blés”. Cette

reconnaissance, confirmée en 1900 par son élévation au rang

d’officier d’académie, inscrit son travail dans le paysage

artistique de son temps. Il forme avec son épouse Élisabeth

Wedekind, peintre de fleurs, un couple d’artistes engagé dans la

vie culturelle nivernaise, notamment au sein du Groupe d’émulation

artistique du Nivernais.

À partir de 1903, il s’établit

à Nevers, où il poursuit son œuvre tout en participant activement

à la scène artistique locale. Son art, diffusé jusqu’à

l’étranger, séduit par sa justesse de ton et sa profondeur

d’observation. Le musée de Nevers conserve aujourd’hui plusieurs

de ses toiles emblématiques,

reflets d’un regard attentif à la mémoire des lieux et aux gestes

du quotidien.

Ce

tableau de Martin des Amoignes, réalisé autour de 1886, s’inscrit

pleinement dans le courant naturaliste de la fin du XIXe siècle. Il

représente une femme tirant une roulotte sur un chemin, dans

laquelle se trouvent des enfants. Un chien tenu en laisse accompagne

ce pauvre convoi.

L’œuvre frappe par sa composition

frontale et resserrée, où la figure humaine, en légère plongée,

s’impose au spectateur dans un axe vertical central, encadrée par

la structure sombre de la roulotte. Ce cadrage met en tension la

rudesse du geste et la monumentalité du sujet, tout en valorisant

une iconographie de la marginalité — thème alors en vogue dans la

peinture sociale.

Le traitement pictural, à la brosse

rapide et empâtée, évoque un réalisme rugueux, presque brut, qui

rappelle les recherches des peintres de l’école de Barbizon et de

Jules Bastien-Lepage. Le choix chromatique, dominé par des tons

terreux et des ocres blanchis, contribue à restituer l’aridité du

sol et la poussière ambiante, tandis que le ciel, volontairement

neutre, renforce l’effet d’isolement de la figure.

L’attention

portée à la gestuelle et à la matérialité du vêtement, combinée

à l’arrière-plan réduit à une ligne d’horizon effacée,

concentre le regard sur le labeur du corps et la condition précaire

de la femme représentée. On peut y lire une volonté quasi

ethnographique de documenter un quotidien périphérique, celui des

nomades, des marginaux ou des paysans en transit.

Enfin,

le monogramme “P.L.M.” en bas à gauche fait le lien avec le

tableau final de Martin des Amoignes, dont cette esquisse témoigne

de l’engagement dans une peinture de terrain, attentive aux

réalités sociales de son temps.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato