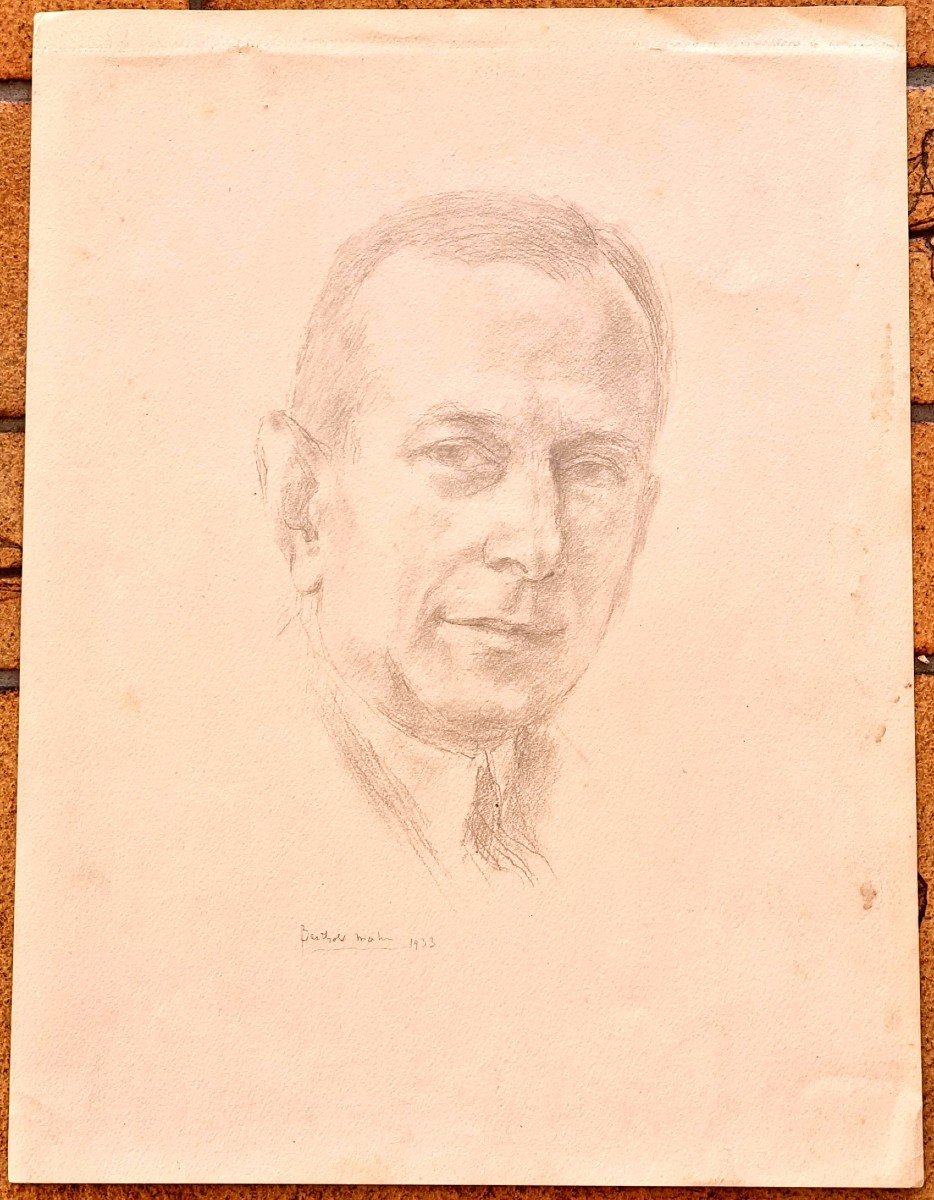

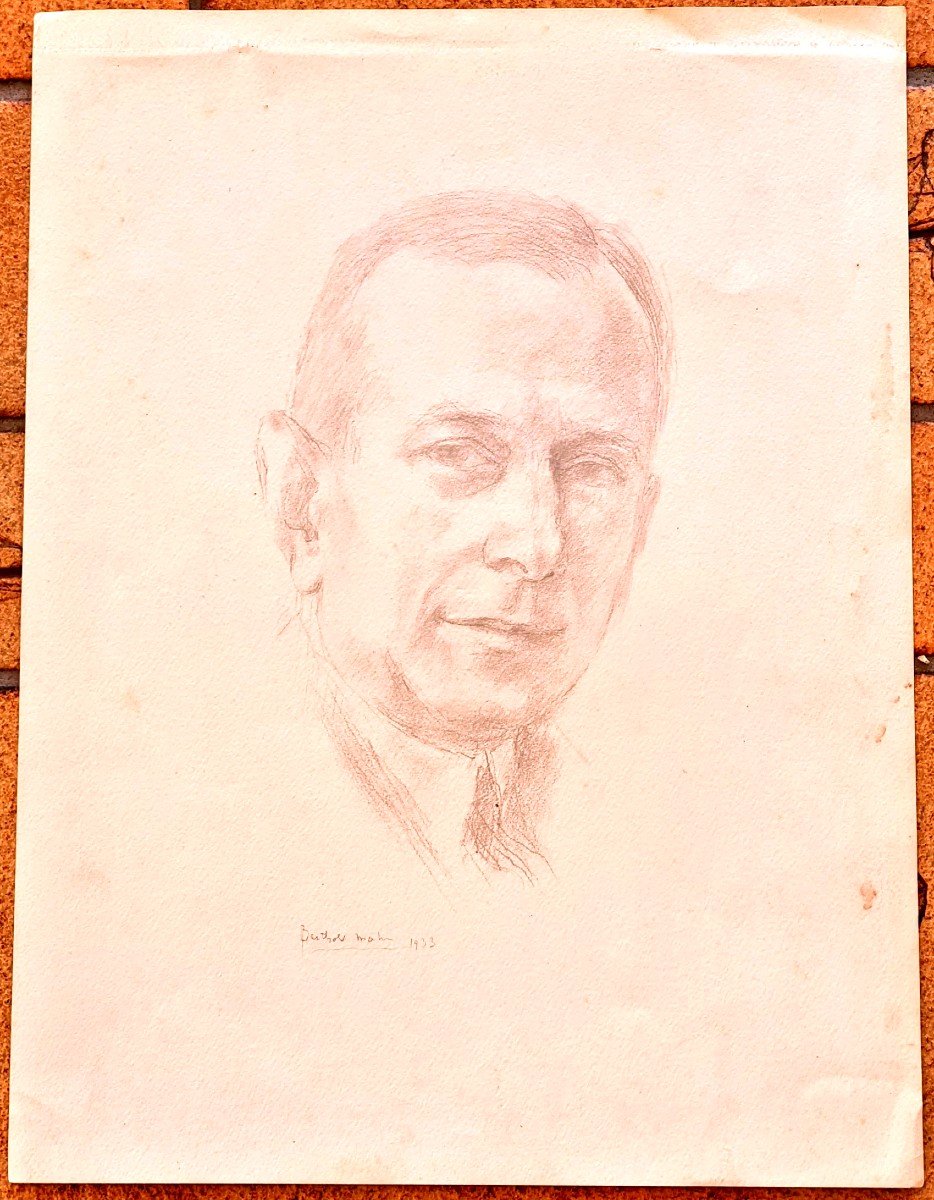

De Belleville à Chantilly (1881-1918) Aîné de quatre enfants, Berthold Mahn naît dans le quartier de Belleville de l'union d'un artisan silésien venu s'installer à Paris et d'une Luxembourgeoise née Marie-Jeanne Dantz. À seize ans, obligé de travailler pour vivre, il est embauché dans une fabrique de fourneaux et de cuisinières de l'avenue Parmentier. Il suit des cours de dessin d'Edmond Eugène Valton à l’école Germain Pilon (future école Duperré).

Pendant son service militaire effectué en 1902 au 72e régiment d'infanterie d'Amiens (affecté à y peindre des décors, il y réalise également sa première lithographie grâce à la presse du régiment). Il rencontre les peintres Jacques d'Otémar et Albert Gleizes ; ce dernier l’encourage dans la voie artistique. C'est par Gleizes qu'il entre en contact avec les membres de l'abbaye de Créteil, une communauté d'artistes fondée par Georges Duhamel et Charles Vildrac. Il demeurera en relation avec eux toute sa vie.

Pendant la Première Guerre mondiale, Berthold Mahn est dans un premier temps brancardier en première ligne avant, dans un second temps, d'entrer au service du Camouflage camouflage où il rencontre André Dunoyer de Segonzac. « Les artistes camoufleurs se sont passionnés pour les travaux qui leur ont été confiés ; ils ont cherché sans cesse à perfectionner les techniques de dissimulation » restitue Cécile Coutin en s'appuyant sur les carnets de notes de Jean-Louis Forain, de Louis de Monard, d'André Mare, d'Henri Bouchard, ou encore les mémoires (non publiées) de Berthold Mahn, tous des documents « riches de réflexions passionnantes à ce sujet ». En 1917, Berthold Mahn se trouve dans l'unité de Chantilly et lui-même évoque : « L'ensemble des ateliers sortait chaque jour au moins quatre kilomètres de ces rideaux de verdure artificielle. Leur principale fonction était de camoufler des routes sur lesquelles l'ennemi avait des vues directes. À leur abri, les troupes passaient, invisibles. Les toiles peintes, employées aussi à cet usage, servaient plutôt à recouvrir les tranchées, les abris, les canons, etc. Les camions arrivaient et repartaient sans arrêt, chargés par les prisonniers, et nos fabrications restaient toujours inférieures aux besoins du front qui étaient immenses ».

Du Vieux-Colombier à Chaumot (1920-1975)

De 1920 à 1924, il travaille au Théâtre du Vieux-Colombier, y exécutant des croquis de comédiens au travail : son recueil Souvenirs du Vieux-Colombier (55 dessins préfacés par Jules Romains), en 1926, en est l'aboutissement .

Si la biographie de Bethold Mahn se confond désormais pour l'essentiel avec sa production bibliophilique, plusieurs voyages n'en sont pas moins repérables : L'Algérie en 1926 dont témoigne le dessin Palmeraie à Laghouat conservé au Metropolitan Museum of Art ; l'Alsace qu'en 1931, en compagnie de Georges Duhamel et dans la voiture de celui-ci, il traverse jusqu'à Strasbourg, exécutant une soixantaine de dessins pour les besoins du livre que les deux amis publieront la même année, L'Alsace - Entrevue, ou l'aveugle et le paralytique : le mot « aveugle » glissé dans le titre du livre, comprend l'universitaire américain L. Clark Keating, constitue l'aveu par l'écrivain de son incapacité à accompagner l'artiste dans sa perception immédiate de la beauté ; la Grèce, toujours en compagnie de Georges Duhamel et en 1936, périple dont l'artiste se confie lui-même dans ses Lettres de voyages qui, à l'instar de ses croquis, enrichiront le livre de Georges Duhamel Homère au xxe siècle.

En 1939, Berthold Mahn acquiert aux Lorris, hameau dépendant du village de Chaumot (Yonne), une petite ferme où il établit sa résidence .

À la suite de l'invasion allemande de 1940, Berthold Mahn se réfugie dans le village de Boisséjour, dans le Puy-de-Dôme. C'est au cours des deux hivers qu'il y passe qu'il fait la connaissance et qu'il devient l'ami d'Henri Pourrat avec qui il parcourt et dessine alors l'Auvergne . On retrouvera ces dessins, dont Roger Gardes écrira qu'« ils complètent harmonieusement le texte de Pourrat qui prend la forme d'une promenade amicale à travers l'Auvergne », dans Le Chemin des chèvres, publié chez Gallimard en 1947 .

C'est dans les années 1950, observe Hélène Braeuner, qu'une évolution est perceptible chez Berthold Mahn dans le traitement du dessin : « les paysages des années 1950-1952 sont souvent traités à la façon d'une vue cavalière ancienne, avec une recherche évidente de l'effet panoramique. Les suivants constituent des tranches de nature beaucoup moins caractérisés. On y trouve aussi une synthèse beaucoup moins poussée, une plus grande recherche de l'atmosphère. Il ne s'agit plus de dessin pur mais, de plus en plus, de véritables tableaux avec plans et valeurs marqués par des lavis toujours étudiés » .

Mort en avril 1975 , Berthold Mahn repose dans le cimetière de Chaumot.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato