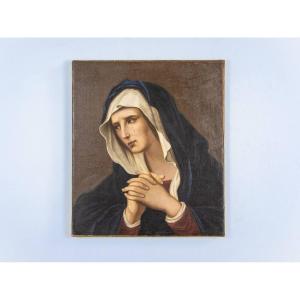

Christ à la colonne

Huile sur cuivre, cm 19,5 14,5

Cadre cm 35 x 31

Le petit tableau représentant le Christ à la colonne constitue un exemple intense de dévotion privée flamande du XVIIe siècle. L’œuvre s’inspire d’une composition d’Abraham van Diepenbeeck (1596-1675), artiste actif à Anvers et élève de Peter Paul Rubens, dont elle reprend la dramatique tension de composition et l’élégance formelle des figures.

La scène montre le Christ attaché à la colonne de la flagellation, représenté en position légèrement oblique, avec le corps fléchi et le regard tourné vers le bas dans une attitude de résignation souffrance. L’anatomie, réalisée avec une grande attention naturaliste mais sans excès d’emphase, reflète l’équilibre entre le calme classique et l’intensité émotionnelle qui caractérise la peinture baroque flamande à matrice rubensienne.

La lumière rasante, provenant de la gauche, modèle les surfaces du corps avec une sensibilité claire et sombre raffinée, faisant ressortir la douceur des volumes contre le fond sombre et indéfini. Ce contraste entre la figure lumineuse et l’environnement plongé dans l’ombre contribue à isoler le Christ dans un espace quasi sacré, amplifiant le pathos de la scène.

Dans le contexte culturel des Pays-Bas catholiques du XVIIe siècle, la représentation du Christ à la colonne prend une valeur spirituelle profonde. L’image de la flagellation, épisode de souffrance et de rédemption, était destinée à favoriser la méditation sur la Passion du Christ selon la spiritualité contre-reformée. Le format réduit et le cadre doré contemporain suggèrent que la peinture était conçue pour un oratoire domestique ou un environnement monastique, où les fidèles pouvaient contempler la scène comme un instrument de prière personnel. Le langage figuratif, bien que dérivé d’un modèle cultivé, est volontairement simplifié : l’artiste renonce à des architectures complexes ou des figurations pour concentrer l’attention sur la figure du Christ, solitaire et éclairée, symbole de la rédemption universelle. D’un point de vue stylistique, l’œuvre montre une affinité avec le cercle de Diepenbeeck, en particulier avec les peintres flamands qui, au milieu du XVIIe siècle, ont combiné l’héritage de Rubens avec la sensibilité plus composée de Van Dyck. L’atténuation des contrastes et l’introspection psychologique du Christ rapprochent le tableau d’un goût dévotionnel plus recueilli, semblable à celui promu par les confréries catholiques réformées en Flandre après le concile de Trente.

Dans l’ensemble, le Christ à la colonne ici examiné se présente comme une raffinée interprétation flamande du sujet de la Passion, dans laquelle la tension dramatique est tempérée par une profonde spiritualité intérieure. La dérivation d’un modèle d’Abraham van Diepenbeeck ne diminue pas la qualité de l’œuvre, mais confirme son appartenance à un contexte artistique de haut niveau, dans lequel la copie ou la variation sur le thème constituait un exercice de dévotion et de virtuosité technique.

Une comparaison utile peut être établie avec le Christ à la colonne d’Abraham van Diepenbeeck conservé au Museum Plantin-Moretus d’Anvers, ainsi qu’avec les versions graphiques diffusées par Schelte à Bolswert et Boetius à Bolswert, graveurs actifs dans le même environnement. Des solutions compositionnelles et luministes analogues se retrouvent aussi dans les œuvres d’Erasmus Quellinus, qui a collaboré avec Diepenbeeck à plusieurs reprises, et dans quelques tableaux de Cornelis Schut aujourd’hui conservés à Bruxelles et à Vienne.

La qualité picturale du présent exemplaire, associée à sa fidélité au modèle, suggère une réalisation par un artiste du cercle direct de Diepenbeeck, probablement actif à Anvers dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Vedi questo oggetto sul sito italiano

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato